年間市場規模10数兆円とも言われる超巨大産業「パチンコ・パチスロ業界」ですがその裏には根深い闇やタブーが存在すると言われています。

この記事ではパチンコ・パチスロ業界の韓国や北朝鮮との関係や違法性、逮捕者が出た事件や警察天下りの実態など闇やタブーについてまとめました。

この記事の目次

パチンコ業界には深い闇や多くのタブーがあると言われている

出典:https://parlourfullslotl.com/

日本の大衆娯楽として広く浸透している「パチンコ」ですが、その一方でパチンコ業界には、その運営や資金の流れをめぐって、様々な「闇」や「タブー」が存在すると言われています。

警察との癒着、韓国や北朝鮮とのつながり、そして賭博でありながら合法とされる独特の法的な地位など、その内情は複雑な様相を呈しています。

ここでは、これらのパチンコ業界の闇やタブーとされる問題を多角的に解説し、巨大産業が内包する利権の構造についても詳しくみていきます。

パチンコ業界の闇やタブー① 違法性を避ける「三店方式」のカラクリ

「三店方式」で用いられる「特殊景品」の一例

日本の刑法では、公営ギャンブルなどを除いて、金銭を賭ける行為を「賭博罪」と規定し、固く禁じています。

にもかかわらず、年間約14.6兆円(2022年度のデータ)もの巨大な市場を形成するパチンコ・パチスロ業界はなぜ「賭博」として摘発される事なく、合法的に営業を続けられています。

その理由の1つは、「三店方式」と呼ばれる、極めて巧妙な換金システムのカラクリにあります。

パチンコの違法性を回避する「三店方式」の仕組み

「三店方式」とは、「パチンコ店(ホール)」、「景品交換所(古物商)」、「景品問屋」という3つの独立した業者(店)が介在する事で、パチンコ店が客に対して直接現金を提供する事を回避し、賭博罪の構成要件を免れるための仕組みです。

三店方式の仕組みは以下のような流れになっています。

① 客はパチンコ店のホールでパチンコ玉(スロットの場合はメダル)を借りて遊戯し、出玉を得ます。増えた出球はカウンターにて、「特殊景品」と呼ばれる物品(主に金地金やプラスチックケース入りの文鎮などが使われる)と交換されます。この時点ではあくまで「景品」との交換であり、現金化は行われていません。

② 客はホールで受け取った特殊景品を、ホールの近隣にある景品交換所へと持ち込みます。景品交換所は古物営業許可を持つ古物商として営業されており、特殊景品を「古物」として客から買い取る形で客に現金を支払います。

③ 景品交換所は、買い取った特殊景品を景品問屋に売却する形で現金を回収し、最終的に景品問屋が買い取った特殊景品をパチンコ店へと卸す形で現金と特殊景品が循環します。

この一連の流れによって、客は実質的に出玉現金化できる一方で、パチンコ店は「客に提供した商品を買い取ってはならない」とする、風俗営業法(風営法)の規制に直接抵触しないという建前を得る事ができます。

「三店方式」は法的・倫理的に限りなく黒に近いグレーな仕組みと見做されている

出典:https://cdn-ak.f.st-hatena.com/

この「三店方式」は、元大阪市警察官で退官後に心斎橋にパチンコ店を開業した水島年得によって、大阪で暴力団の介入を防ぎ換金行為を健全化する目的で1961年に考案された「大阪方式」が原型となっており、警察もこの仕組みの形成に間接的に関与し、長年にわたって黙認してきました。

しかし、この方式が法の抜け穴を利用した脱法行為であるとする批判は多く、「パチンコ業界の闇」としてしばしば取り上げられています。

パチンコ店、景品交換所、景品問屋の3業者は形式上は独立しているものの、実態としては不可分の1つの換金システムを形成しています。パチンコ店の客のほとんどは現金化を目的としており、特殊景品が、「遊戯の結果として得た景品」であるという名目は実態とはかけ離れています。

2025年現在の時点で、過去に三店方式の合法性が裁判で正面から争われた例はなく、司法の判断が明確に示された事はありません。そのため、パチンコは「限りなく黒に近いグレーゾーン」に位置する産業だとして、その存在の是非を問われ続けています。

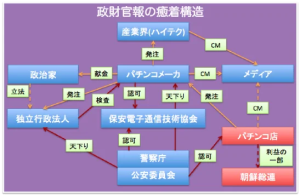

パチンコ業界の闇やタブー② 警察官僚の「天下り」と癒着構造

パチンコ業界が、その曖昧な法的地位にもかかわらず巨大産業として存続してきた最大の要因としてしばしば語られるのが、監督官庁である警察との特殊な関係です。

それは、パチンコ業界の闇、タブーとして長年指摘されてきた、警察官僚の「天下り」を軸とした癒着の構造だとされます。

警察官僚の天下り先としてのパチンコ業界の関連団体の存在

出典:https://www.fieldservice.store/

パチンコ業界には、警察庁のOBが再就職する「天下り」先が数多く存在するとされています。

その代表格とされるのが、パチンコ・パチスロ機の型式検定を行う、一般社団法人「保安通信協会(保通協)」です。

保安通信協会は、ホールに設置される全てのパチンコ・パチスロの遊技機が、風営法に基づく規則の基準を満たしているのかを審査する唯一無二の指定試験機関でした。(現在は複数の団体が存在しているが、依然として中心的な役割を担っている)

この極めて強力な許認可言権限を持つ団体の理事長のポストには、元警察庁長官などの最高幹部が歴任してきました。ノンフィクション作家の溝口敦さんの『パチンコ「30兆円の闇」』によると、2005年の時点で、有給の常勤理事4名全員が警察の元キャリアで占められていたという事です。

その他にも、パチンコメーカーの業界団体である「日本遊技機工業組合(日工組)」や、パチンコホールの組合である「全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)」など、パチンコ業界の主要な団体に多くの警察OBが顧問や役員として迎えられる形で天下りしているとされています。

パチンコ関連団体の実質的な要職は、エリート警察官僚のOBによって占められ、保通協だけでなく、パチンコ機械メーカーの団体である日本遊技機工業組合(日工組)、パチンコのホール業者で構成する全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)、パチスロ(回胴式遊技機)機械メーカーの団体である日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)、さらにホール、パチンコ機械メーカー、景品問屋、上述した日遊協などの団体の歴代専務理事と事務局長のほとんどは、警察のOBが担っている。

天下りがもたらす癒着の構造

この警察官僚のOBがパチンコ関連業界に天下りする構造は、パチンコ業界と警察の双方にメリットをもたらします。

パチンコ業界側にとっては、警察とのパイプを確保し、規制に関する情報をいち早く入手したり。業界に有利な規制運用を働きかけたりする事が可能になります。いうなれば、警察権力という「お墨付き」を得る事で、グレーな営業形態を維持しやすくなるという事です。

一方、警察側にとっては、退職後の幹部の再就職先を確保できるという組織的な利益があります。さらに、業界を実質的に監督下に置く事ができ、情報収集や、場合によっては業界を通じた社会統制(例えば、暴力団排除活動への協力など)も可能になります。

しかし、この「持ちつ持たれつ」の関係は深刻な弊害を生み出します。本来、厳格な規制と取り締まりを行うべき警察が、業界の利益に過度に忖度するようになり、規制が骨抜きにされる危険を孕みます。射幸性の高い遊技機の登場を事実上容認してきたという歴史や、三店方式というまるで茶番のような換金システムを黙認し続けている現状は、この警察とパチンコ業界の癒着的構造の象徴であるとも言えます。

パチンコ業界の闇やタブー③ 北朝鮮や韓国とのつながりと資金源疑惑

パチンコ業界の「闇」や「タブー」の問題を取り上げる際に、避けて通れないのが在日韓国人・朝鮮人の経営者の存在と、特に北朝鮮との関係の疑惑があります。

これは、日本の戦後史や在日韓国人・朝鮮人の方々が置かれてきた社会的な事情とも深く結びついています。

在日韓国人・朝鮮人のパチンコ業経営者の歴史的な背景

戦後、職業差別などにより日本社会で安定した職業に就く事が困難であった在日韓国人・朝鮮人の人々が、現金商売であり比較的参入しやすかったパチンコ業に活路を見出したという歴史的な経緯があります。

こうした背景から、パチンコ店の経営者の多くを在日韓国人・朝鮮籍の人物が占めるようになり、「AERA」(2006年2月13日号)では、当時のパチンコ店オーナーの国籍内訳を韓国籍が50パーセント、朝鮮籍を30〜40パーセントと、大半が在日韓国人・朝鮮籍の人物であると報じています。

近年では世代交代や帰化の進行によりその割合は変化していると考えられますが、依然として業界における影響力は大きいと見られています。

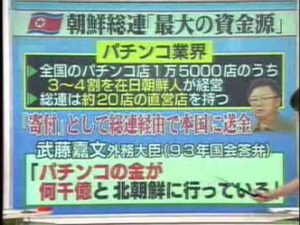

パチンコマネーが北朝鮮へ送金され核やミサイルの開発資金になっている疑惑

パチンコ業界の最も深刻なタブーとして長年指摘され続けているものが、「パチンコマネーが北朝鮮の資金源になっている」という疑惑です。

かつて、特に1990年代には、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)を通じて、パチンコ業界から北朝鮮への多額の資金が送金されていると見られていました。

北朝鮮への送金の原資は脱税によって捻出された資金の一部であり、年間数百億円規模の現金が万景峰号(まんぎょんぼんごう、在日朝鮮人のために北朝鮮と新潟港を結ぶ航路で運営されていた貨客船、不正送金やミサイル部品の運搬疑惑により2006年に入港を禁止)などの船舶で運ばれていたと言われています。

1993年には、当時の武藤嘉文外務大臣が訪問先のシンガポールの記者懇談会の場で記者団に対して「パチンコの金が何千億と北朝鮮に行っている」と発言して大きな波紋を呼びました。これらの資金が、北朝鮮の金一族の独裁体制の維持やひいては核やミサイルの開発資金源になっているという懸念が国内外から強く示されました。

平成5年7月、武藤嘉文外相は訪問先のシンガポールで記者団に「パチンコの金(利益)がだいぶ(北朝鮮に)行っているようだ。何千億円と行っている」と発言。

しかし、2000年代以降はこの状況は大きく変化したとされます。

その主な要因としてまず、「日朝関係の悪化と国際的な制裁」が挙げられます。北朝鮮による拉致問題の発覚以降、日本政府は北朝鮮に対する経済制裁を強化し、万景峰号の入港禁止など、不正送金のルートが厳しく監視・封鎖されるようになりました。

さらに、「朝鮮総連の弱体化と世代交代」も挙げられます。日本社会の変化に伴い、朝鮮総連の組織力は低下しました。また、パチンコ店経営者の世代が3世、4世と世代交代するにつれて、祖国への意識が変化し北朝鮮の親族との関係性も薄れて、「人質」のような形で送金が強要される構図が成り立ちにくくなりました。

もう1つ「経営者の国籍変化」も要因として挙げられます。北朝鮮との関係悪化の影響から、朝鮮籍から韓国籍へと変更する経営者が増加し、業界の主流派が変化しました。

こうしたいくつかの理由により、現在ではパチンコ業界から北朝鮮に多額の資金が流れているというのはもはや過去の話という見方が有力です。とはいえ、日本の大衆娯楽が生み出した巨額の富が、かつて日本に敵対的な行動をとる独裁国家である北朝鮮の重要な資金源となっていたという事実は、パチンコ業界が抱える根深い闇の1つとして記憶されています。

パチンコ業界の闇やタブー④ 違法改造や脱税、選挙法違反での逮捕者

ここまででも見てきたようにパチンコ業界は、合法と違法の境界線上で成り立っている側面があり、時には法律の網を破る事件が発生し、その闇の深さを社会に露呈させています。

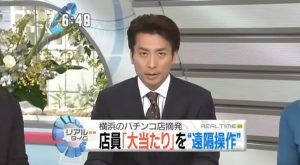

遊技機の違法改造と脱税事件

パチンコ業界では過去には、大当たり確率を不正に操作する「裏ロム」の設置や、遠隔操作といった違法な機械改造が横行し、警察による摘発が繰り返されましたがその手口は巧妙化していきました。

現在では遊技機のセキュリティ技術の向上により、ホール側による違法な改造は困難になったとの見方が強いものの、疑惑の目は依然として向けられています。

また、パチンコ業界は現金商売である事から、脱税が行われやすい体質も指摘されています。巨額の利益を過少申告するなどの手口による脱税事件は現在も後を絶ちません。

政治との結びつきと選挙違反事件

パチンコ業界は、その存在のために政界へのロビー活動を活発に行ってきたとされます。

自民党には「時代に適した風営法を求める議員連盟(現在は遊技産業議員連盟に改称)」といった、いわゆる「パチンコ議連」が存在し、業界の意向を政治に反映させる役割を担ってきました。

それに象徴されるパチンコ業界と政治との深い関係が、違法行為として表面化する事があります。

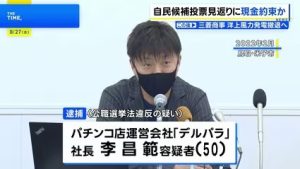

2025年の参議院選挙でもパチンコ業界が絡んだ公職選挙法違反事件が起こりました。

この事件は、大手パチンコ店グループの社長ら幹部男女6人が、業界全体を支援する自民党候補者への投票を従業員に働きかけ、投票の見返りとして3000円から4000円の報酬を支払う約束をしたとして、買収約束の容疑で逮捕されたものでした。

公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都港区在住で、パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長(50)と、幹部の男女らあわせて6人です。警察によりますと、社長の男らは、先月20日の参院選に自民党の比例代表で立候補していた阿部恭久氏を当選させるため、パチンコ店の各店長らと共謀し、従業員あわせて60人に対して、阿部氏に投票する見返りとして現金3000円~4000円を支払う約束をした疑いが持たれています。

複数の店長らが「違法とは思ったが、本社の指示なので従わざるを得なかった」と供述しており、業界ぐるみの組織的な選挙違反だった事も疑われています。この事件は、パチンコ業界が自らの利益を守るために金銭と組織力を使って、政治や選挙に直接的な影響を行使しようとする闇深い実態を浮き彫りにしたと言えます。

なお、この事件の主犯とされるのは韓国籍の山本昌範こと李昌範容疑者と報じられています。

公選法違反(買収約束)容疑で27日に逮捕されたパチンコ店運営会社「デルパラ」社長で 韓国籍の山本昌範こと李昌範容疑者(50)

パチンコ業界の闇やタブー⑤ ギャンブル依存症問題の深刻化

パチンコ業界の社会に直接的に影響を与える深刻な「闇」として、ギャンブル依存症の問題が挙げられます。これは、業界の違法性とは全く別の次元で、多くの人々の人生を破壊する深刻な社会問題となっています。

厚生労働省の2021年の推計によると、ギャンブルなど依存症が疑われる人は、成人人口の2.2パーセント、約196万人にも上るとされています。この数字の背景に、パチンコ・パチスロの存在が大きく関わっている事は想像に難しくありません。

パチンコは他の公営ギャンブルと異なり、市街地や駅前など身近な場所に数多く存在し、早朝から深夜まで営業しています。このアクセスの容易さが、依存症に陥るリスクを著しく高めている事も指摘されています。

遊技機の強烈な光と音、大当たり前の「リーチ」演出などは、脳の報酬系を強く刺激し、依存を形成しやすいように設計されていると指摘する専門家もあります。

依存症は本人の意志の弱さではなく、WHOも認定する精神疾患であり、多重債務や家庭崩壊、失職、借金返済のための窃盗や詐欺といった犯罪につながるケースも多数報告されています。

ホームレス状態に陥る人々の中にも、パチンコ依存症がきっかけとなった人が多く存在する事も調査で明らかにされています。

2018年、「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行され、国や自治体による対策が講じられているものの、十分とは言えず、業界側も相談窓口の設置など対策を講じてはいるもののその効果は限定的だと言わざるを得ません。

娯楽を提供する産業としての側面と、依存症という深刻な副作用を生み出す側面という矛盾した2面性こそが、パチンコ業界が社会に影響を及ぼす最も深い「闇」だと言えるかもしれません。

まとめ

今回は、巨大娯楽産業であるパチンコ業界の抱える負の側面、「闇」と「タブー」についてまとめてみました。

パチンコ業界は年間14兆円を超える巨大市場でありながら、その根幹は「三店方式」という法の抜け穴に支えられています。監督官庁である警察とは「天下り」を介した癒着構造が指摘されており、過去には在日韓国・朝鮮籍のパチンコ店経営者が朝鮮総連を通じて北朝鮮の資金源になっているとする深刻な疑惑も持たれていました。

そして、最も直接的な「闇」として、社会に多数のギャンブル依存症者を生み出し続けているという問題があります。

これが、パチンコという産業が抱える「闇」と「タブー」の複合的な構造です。

そして、パチンコ業界の現在についてですが、スマートパチンコ・スマートパチスロ(スマスロ)の導入などにより、若年層の客足が戻りつつあるとのデータが近年示されたものの、長期的な市場規模の縮小傾向に歯止めはかかっていません。コロナ禍を経て、ホールの数は大幅に減少し、業界は大きな転換期を迎えています。

今後、IR(統合型リゾート)の導入が本格化すれば、国内のギャンブル市場の勢力図が変化し、パチンコ業界のあり方も改めて問われる事が予想されます。