「日中戦争」は1937年から1945年まで8年にわたって日本と中国(国民党軍と共産党軍)が戦った戦争でした。

この記事では日中戦争を年表でわかりやすく解説し、きっかけや原因、なぜ負けたのか、その後の影響や第二次世界大戦との関連などについてまとめました。

この記事の目次

日中戦争は1937年から1945年まで続いた大日本帝国と中国との戦争

出典:https://president.ismcdn.jp/

「日中戦争」とは、1937年から1945年まで8年にわたって続いた日本(大日本帝国)と中国(国民党軍および共産党軍)との大規模戦争でした。

当時の国際情勢のもと、中国大陸への進出を目指す日本軍とそれに対抗する中国政府との小規模な戦闘が拡大し、1941年12月の太平洋戦争の勃発も絡んで泥沼化しました。

日中戦争は、ヨーロッパを舞台に始まった第二次世界大戦をアジア・太平洋方面に拡大させるきっかけとなった戦争であり、終戦後のアジア・太平洋地域の国際状況にも多大な影響を及ぼしました。

日中戦争の年表

ここでは、日中戦争についてわかりやすく解説していきますが、先に大まかな流れを年表で紹介しておきます。

日中戦争の年表① 戦争に至るまでの経緯(1931年〜1937年)

| 年月 | 出来事 | 概要 |

| 1931年9月 | 満州事変 | 日本の関東軍が南満州鉄道の線路を爆破(柳条湖事件)。これを機に満州(中国東北部)全土を占領。 |

| 1932年3月 | 「満州国」建国 | 日本が清朝最後の皇帝・溥儀を元首とする傀儡国家を建国。 |

| 1933年3月 | 国際連盟脱退 | 満州事変を侵略と認定した国際連盟に対し、日本は不服として脱退。国際的に孤立を深める。 |

| 1936年12月 | 西安事件 |

蔣介石が部下の張学良らに監禁され、内戦停止と抗日を要求される。これを機に、対立していた国民党と共産党の協力体制(国共合作)への道が開かれる。 |

日中戦争の年表② 全面戦争期(1937年〜1940年)

| 年月 | 出来事 | 概要 |

| 1937年7月7日 | 盧溝橋事件 | 北京郊外の盧溝橋で日中両軍が武力衝突。日中戦争の直接的なきっかけとなる。 |

| 1937年8月 | 第二次上海事変 | 戦火が国際都市(租界都市)上海に拡大。両軍の本格的な戦闘となり、全面戦争へと発展。 |

| 1937年9月 | 第二次国共合作 成立 | 日本に対抗するため、中国国民党と中国共産党が正式に協力関係を結ぶ。抗日民族統一戦線が結成される。 |

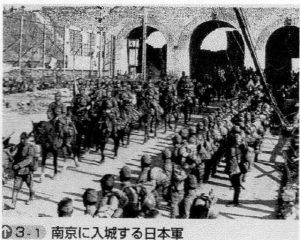

| 1937年12月 | 南京占領(南京事件) | 日本軍が中華民国の首都・南京を占領。この際、多数の中国軍捕虜や民間人が殺害されたとされる(南京事件)。 |

| 1938年1月 | 第一次近衛声明 | 日本の近衛文麿内閣が「国民政府を対手とせず」と発表し、和平交渉を打ち切る。これにより戦争の長期化が決定的に。 |

| 1938年10月 | 武漢・広東占領 | 日本軍が臨時首都であった武漢、南部の主要都市・広東を占領するも、中国国民政府はさらに奥地の重慶へ遷都し、抗戦を継続。 |

| 1938年11月 | 第二次近衛声明 | 日本が戦争目的を「東亜新秩序の建設」にあると声明。 |

| 1939年5月~9月 | ノモンハン事件 | 満州国とモンゴルの国境で、日本軍とソ連・モンゴル連合軍が大規模な軍事衝突。日本軍は大敗北を喫する。 |

| 1940年3月 | 汪兆銘政権 樹立 | 日本が国民党の元有力者・汪兆銘を擁立し、南京に親日政府を樹立させる。 |

| 1940年9月 | 北部仏印進駐 | 日本軍が援蒋ルート(中国への支援物資輸送路)の遮断を目的として、フランス領インドシナ北部に進駐。 |

| 1940年9月 | 日独伊三国同盟 締結 | 日本がドイツ、イタリアと軍事同盟を結ぶ。アメリカ・イギリスとの対立がさらに深まる。 |

日中戦争の年表③ 太平洋戦争(第二次世界大戦期、1941年〜1945年)

| 年月 | 出来事 | 概要 |

| 1941年4月 | 日ソ中立条約 | 北方の安全を確保し、南方への進出に備えるため、日本がソビエト連邦と中立条約を締結。 |

| 1941年7月 | 南部仏印進駐 | 日本軍が石油などの資源を求め、フランス領インドシナ南部に進駐。 |

| 1941年8月 | 対日石油全面禁輸 | アメリカが日本の南部仏印進駐への対抗措置として、日本への石油輸出を全面的に禁止。日本の戦争継続能力に致命的な打撃を与える。 |

| 1941年12月8日 | 太平洋戦争 勃発 | 日本海軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、アメリカ・イギリスに宣戦布告。日中戦争は第二次世界大戦の主要な戦線の一つとなる。 |

| 1942年 | 戦線の膠着 | 日本軍の主力が太平洋戦線に投入されたため、中国大陸での大規模な作戦は減少し、戦線は膠着状態に陥る。 |

| 1943年11月 | カイロ会談 | アメリカ・イギリス・中華民国の首脳が会談。満州や台湾などの日本からの返還を決定したカイロ宣言を発表。 |

| 1944年4月~12月 | 大陸打通作戦 | 日本軍が中国大陸の南北を結ぶ交通路の確保と、米軍の航空基地破壊を目的とした大規模な作戦を実行。戦術的には成功するも、戦略的な成果は乏しかった。 |

| 1945年2月 | ヤルタ会談 | アメリカ・イギリス・ソ連の首脳が会談。ドイツ降伏後90日以内のソ連対日参戦が秘密裏に決定される。 |

| 1945年8月6日 | 広島へ原子爆弾投下 | アメリカが広島市に原子爆弾を投下。 |

| 1945年8月9日 | ソ連対日参戦・長崎へ原子爆弾投下 | ソ連が日ソ中立条約を破棄して満州に侵攻。アメリカが長崎市に2発目の原子爆弾を投下。 |

| 1945年8月15日 | ポツダム宣言受諾・終戦 | 日本がポツダム宣言を受諾し、無条件降伏。昭和天皇による玉音放送で国民に伝えられ、日中戦争は終結した。 |

日中戦争をわかりやすく解説① 衝突に至った原因と歴史的な背景

出典:https://upload.wikimedia.org/

続けて、日中戦争についてわかりやすく解説していきます。

まずは、日中戦争に至る原因となった歴史的な背景と国内外の情勢について見ていきます。

日本の大陸政策と満州への執着

明治維新以降、日本は「富国強兵」を掲げて近代化を推し進めました。

当時の政府は、欧米列強と肩を並べる事を目標とし、そのために朝鮮半島および中国大陸への影響力拡大を国策の柱としました。

日清戦争(1894〜1895年)と日露戦争(1904〜1905年)での勝利により、日本は台湾や遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の権益などを獲得し、大陸における日本の存在感を決定的なものとしました。

そして、石炭や鉄鉱石などの資源が豊富にあり、広大な土地を持つ満州(現在の中国東北部)は、日本の産業発展と国防上の観点から「生命線」と見做されるようになりました。(第一次世界大戦で国力の高い方が勝つという総力戦の形が示された)

第一次世界大戦を経て国際的地位を高めた日本は中国に対して「二十一カ条の要求」(日本が山東省の利権等、ドイツ権益の継承を中国に要求)を突きつけるなどし、かなり露骨に中国大陸への権益拡大の方針を示しました。

しかし、1920年代に入ると、ワシントン会議(1921〜1922年)で成立した「ワシントン体制」(アジア・太平洋地域の枠組みで中国の主権尊重および門戸開放を原則として列強間の協調を求める内容)の下、日本の大陸への膨張政策は一時的に抑制される事になります。

1920年代〜30年代初頭の国内状況の変化

ワシントン体制による協調外交の時代は長く続かず、1929年に始まった世界恐慌は当時、生糸の輸出に大きく依存していた日本経済に深刻な打撃を与え、社会不安を増大させました。(昭和恐慌と呼ばれる)

農村が疲弊し、失業者が街に溢れる状況が生まれ、規制政党や財閥への不満が噴出。このような状況を背景として、軍部が急速に政治的影響力を強めます。

軍部は、政府の協調外交を「軟弱外交」と批判し、満州の権益確保こそがこの窮状を救う唯一の方策であると強硬に主張。

1930年のロンドン海軍軍縮条約(米英日3国間の補助艦の比率をほぼ10:10:7に定め日本に不利だった)をめぐる「統帥権干犯問題」(内閣が天皇総帥権の補佐責任者である海軍軍令部部長の反対を押し切って条約に調印した事が問題となった)などを通じて、軍部は政府のコントロールから逸脱し始め、独自の判断で行動する傾向を強めていきました。

一方、中国では1912年の辛亥革命(清朝が倒され中華民国が樹立)後も国内は軍閥(武力集団)が割拠する混乱状態にありましたが、1920年代後半に蒋介石率いる中国国民党が北伐を成功させ、1928年に北京に入城して形式的とはいえ国内統一を成し遂げていました。

これによるナショナリズムの高まりと共に、国民党政府は日本が中国大陸に持つ様々な権益を取り戻す事を目指す「国権回復運動」を推進し、日中間の緊張は日増しに高まっていきました。

関東軍が満州事変を引き起こす

こうした状況の中、日本の関東軍(日露戦争で獲得した遼東半島の権益を守るため日本が中国に駐留させた陸軍部隊)は、独断で武力による満州支配を企て、口実を作るために1931年9月18日、奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍の仕業であるとして軍事行動を開始しました。これが「満州事変」と呼ばれる事件で、日中戦争ひいては太平洋戦争の原因ともなる重要なきっかけの1つとされています。

日本政府は事態の不拡大方針を閣議決定し関東軍の抑制を試みましたが、関東軍は政府の統制を無視して戦線を拡大し、瞬く間に満州全土を支配下におきました。そして、1932年3月、清朝最後の皇帝だった愛新覚羅溥儀(あいしんかぐら・ふぎ)を元首に担ぎ上げて、傀儡国家「満洲国」を建国させました。

国際社会はこの日本の行動を強く非難し、国際連盟は「リットン調査団」を派遣。リットン調査団が日本の行動を侵略と認定すると、日本はこれを不服として1933年3月に国際連盟を脱退し、国際社会での孤立を深めました。

華北分離工作と抗日民族統一戦線の形成

満州事変後、日本は満洲国の安定と資源確保のため、隣接する華北地方(河北、山東、山西など)を国民党政府の支配から切り離し、新日的な自治政府の樹立を目指す「華北分離工作」を推進。こうした動きに対し中国民衆の抗日感情が高まりを見せます。

この当時、中国国内では蒋介石の国民党政府はまずは、国内の敵対勢力である中国共産党を倒す事を優先する「安内攘外」(内を安んじて後に外を攘う)政策を取っていました。しかし、日本が中国大陸に勢力を伸長させる中で「内戦停止、一致抗日」(内戦を止め、一致団結して日本に対抗する)を求める声が民衆の間で急速に広まりました。

1936年12月、国民党配下の軍人・張学良が蒋介石を監禁して共産党との内戦停止と抗日を求める「西安事件」が発生。この事件をきっかけとして、長らく内戦状態にあった国民党と共産党は共に日本軍と戦うという「第二次国共合作(抗日民族統一戦線)」を結成。

こうした経緯により、日本と中国の緊張状態は一触即発の状態となっていました。

日中戦争をわかりやすく解説② 盧溝橋事件がきっかけとなり戦火が拡大

出典:https://upload.wikimedia.org/

続けて、日中戦争の勃発から戦火が拡大していった経緯を年表形式でわかりやすく解説していきます。

1937年7月7日 盧溝橋事件(日中戦争の直接的なきっかけ)

1937年7月7日、北京郊外の盧溝橋付近で夜間演習を実施していた日本軍が何者かによる発砲を受け、これがきっかけとなって中国軍との衝突が発生しました。

一時、現地では停戦協定が結ばれましたが当時の近衛文麿内閣は強硬論に押し切られる形で大規模な中国大陸への派兵を閣議決定。一方、中国国民党の蒋介石も「最後の関頭(最後の土壇場)」と宣言し、徹底抗戦の構えを見せました。

これにより、日中の全面衝突は避けられない事態となりました。

1937年8月 第二次上海事変

日本と中国の衝突は、当時、租界都市(列強諸外国の居留地が点在)となっていた上海にも飛び火。上海の日本国民を保護するという名目で日本政府は大兵力(2個師団、数万人規模の兵力)を増派兵し、対する蒋介石も上海にの日本軍への総攻撃を命令した事で本格的な戦争状態へと突入しました。

これは「第二次上海事変」と呼ばれ、日中両軍が増援を繰り返す激戦となり、日本側に3万人超の死傷者、中国側に20万人超の死傷者を出し最終的に日本軍が上海を占領しています。

1937年9月 第二次国共合作の正式成立

1937年9月、国民党と共産党が抗日協力で正式に合意。共産党軍(紅軍)は国民革命軍第八路軍・新四軍に改編され、国民政府の指揮下に入り、抗日民族統一戦線が名実ともに動き始めました。

1937年12月 中華民国の首都・南京を日本軍が攻略

上海の攻略に成功した日本軍は、そのまま中華民国の首都・南京へと進撃し1937年12月13日にこれを陥落させました。

この南京占領の際に、日本軍による捕虜や民間人に対する大量殺害、暴行、略奪があったとする「南京大虐殺」が戦後に盛んに宣伝されていますが、これについては当時の資料、情勢などを根拠として実際には無かったとする主張もあり、意見がぶつかっています。

日本軍は当時、首都を占領すれば中国は降伏すると見ていましたが、国民党政府は首都を漢口、さらに内陸部の重慶へと移して抗戦を続けました。

-

1938年1月 近衛声明

この頃、日本は国民党政府との和平交渉をドイツを仲介役(ナチスドイツは蒋介石を支援していた)として進めていましたが、当時の近衛文麿首相が「爾後国民政府を対手とせず」(今後、国民党政府とは交渉しない)という声明(第一次近衛声明)を発表し、中国政府との和平交渉の打ち切りを一方的に宣言しました。

-

1938年5月 徐州会戦

1938年4月までに、中国軍は要衝である徐州に50万〜60万もの兵力を集結させていました。

日本軍はこれを中国軍の主力を壊滅する好機と捉え、約20万の兵力で包囲殲滅を試みましたが、中国軍は5万〜6万の損害を出しつつも日本軍の包囲を突破して撤退し、日本軍は中国軍主力の殲滅という戦略目標を達成できませんでした。

これは日中戦争が長期化・泥沼化する原因の1つとなりました。

-

1938年10月 武漢・広東の占領

1938年6月、日本軍は国民党政府の臨時首都が置かれていた武漢攻略作戦を開始し、10月中にこれを陥落させています。

次いで、日本軍は、香港(当時はイギリスの統治下)に隣接する重要な港湾都市・広東の攻略作戦を実施し10月21日までに占領を完了しています。

日本政府はこれにより戦争の大きな画期が訪れたとして、戦争目的を「東亜新秩序の建設」にあると宣言する第二次近衛声明を発表。中国国民政府が抗日政策を放棄すれば新秩序参加を拒まないとする内容が盛り込まれていましたが、これはいわゆる日本側の正当性を主張するプロパガンダであり、戦争終結の糸口は見えないままでした。

-

1938年11月 国家総動員法の公布・施行

-

1938年11月、日本政府は長期化する中国との戦争に対応するため、国家総動員法が公布・施行されました。

-

これにより、日本政府は議会の承認なしに国民の労働力や物資などを戦争遂行のために自由に動員できるようになりました。これは国民の生活全てが戦争に奉仕される戦時体制のはじまりを告げるものでした。

日中戦争をわかりやすく解説③ 戦線の泥沼化と国際情勢の変化

武漢作戦を契機として、日本軍は拡大し過ぎた占領地を維持する負担に苦しみ、戦線は膠着状態に陥りました。

この時期の戦況は、日本軍が「点と線(都市と鉄道網)」を日本が支配維持し、中国軍が広大な「面」(農村地域)を使ってゲリラ戦を展開するという構図となり、泥沼化の様相を呈していきました。

この時期には国際情勢も大きく変化しており、これも日中戦争に大きな影響を及びていく事になります。当時の国際情勢について主だったものを見ていきます。

-

米英ソが中国を支援する援蒋ルート

中国はイギリス領ビルマ(現在のミャンマー)や、フランス領インドシナ(現在のベトナムなど)を経由し、米英ソから軍需物資の支援を受けて続けており、日本はこれを「援蒋ルート」と呼称し、その遮断を試みましたが、完全に遮断する事は困難な状況でした。

-

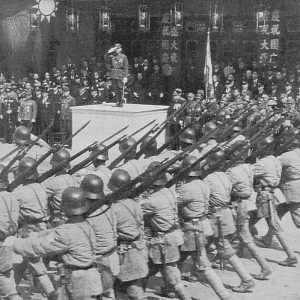

1940年3月 汪兆銘政権の樹立

出典:https://upload.wikimedia.org/

1940年3月、日本は国民党の有力者で和平派だった汪兆銘を担ぎ、傀儡として南京に新日的な新政府(汪兆銘政権)を樹立させました。

これは、蒋介石政権(重慶政府)の正当性を揺るがせる目的がありましたが、多くの中国民衆からは汪兆銘政権は日本の傀儡とみなされたため、重慶政府を弱体化させる効果は思うように得られませんでした。

-

1940年8月〜12月 百団大戦

華北地方において、毛沢東率いる中国共産党軍(八路軍)が、鉄道や炭鉱などに対する大規模破壊活動を実施する大規模作戦を実施しました。

これには104個連隊、約40万の兵士と20万人の民衆が参加した事から、一連の戦闘は中国側の呼称で「百団大戦(団は連隊の意味)」と呼ばれています。

日本軍は奇襲を受けて大きな損害を出したとされますが、中国側も大損害を出しています。これ以降、日本軍は共産党軍のゲリラ活動に悩まされるようになります。

-

-

1940年9月 日独伊三国同盟の締結と北部仏印進駐

一方、ヨーロッパでは1939年9月のナチスドイツのポーランド侵攻をきっかけに第二次世界大戦が勃発。1940年に入ってもナチスドイツはデンマーク、ノルウェー、フランスなどを次々と攻略して破竹の快進撃を続けていました。

そして、1940年9月27日、日本はドイツ、イタリアとの軍事同盟「日独伊三国同盟」を締結。米国、英国を中心とする連合国側との対立が決定づけられました。

ドイツへの降伏により成立したヴィシー政権(対独協力を義務付けられた傀儡政権)の承認を得て、日本軍はフランスの植民地だったフランス領インドシナ北部への進駐を実行。これは「北部仏印進駐」と呼ばれ、援蒋ルートの遮断を目的としていました。

-

この動きは、中国を支援するアメリカとの関係を決定的に悪化させる原因の1つとなりました。

-

1941年4月 日ソ中立条約

- 1941年4月、日本は長年にわたって北方の脅威であり仮想敵国でもあったソビエト連邦(ソ連、現在のロシア)と日ソ中立条約を締結しました。

これにより、日本は北の脅威がなくなり南方の資源地帯獲得へ向けて進出する事が可能になりました。

-

ソ連側が日本との中立条約を受け入れた理由ですが、ヨーロッパのナチスドイツの勢力拡大を警戒したためでした。事実、この直後の1941年6月よりナチスドイツはソ連への侵攻を開始しています。

-

1941年7月 南部仏印進駐

-

日ソ中立条約が成立した事で南方進出の方針を固めた日本は、東南アジアの資源(石油やボーキサイトなど)の確保を目指し、その足がかりとして南部仏印(フランス領インドシナ)への進駐を強行。

これに、アメリカは在米日本資産の凍結と日本含む枢軸国への石油の全面禁輸措置を実施して対抗。当時の日本は石油をほとんどアメリカからの輸入に頼っており、戦争継続能力ひいては国家体制の維持を根底から揺るがすものでした。

日中戦争をわかりやすく解説④ 太平洋戦争勃発で第二次世界大戦の一局面に

石油禁輸措置により、窮地に追い込まれた日本はアメリカとの交渉による打開を目指すも交渉は難航し、東南アジアの資源地帯を武力で確保してアメリカやイギリスと戦うことを決断。

これにより太平洋戦争が勃発し、日中戦争は第二次世界大戦の一局面となりました。

-

1941年12月8日 太平洋戦争勃発

1941年12月8日、日本海軍の機動部隊がアメリカ太平洋艦隊の拠点だったハワイの真珠湾を奇襲攻撃。同時にイギリスの植民地だったマレー半島への上陸作戦を開始し、アメリカとイギリスに宣戦を布告しました。

- これにより太平洋戦争が始まり、開戦から5年目に入っていた日中戦争は第二次世界大戦という巨大な枠組みの中に組み込まれ、その一局面として連動していく事になります。

-

これにより、中国は正式に連合国の一部となり、アメリカを中心とする連合国側からの支援がさらに強化される事になりました。

-

戦線の膠着と消耗

-

太平洋戦争が始まった事で、日本の軍事力と国力の多くが太平洋方面へと振り向けられ、中国戦線での日本軍の大規模攻勢は減り、戦線の維持を目的とした戦略がとられるようになりました。

しかし、広大な占領地の維持と中国軍側のゲリラ戦術に脅かされることは日本軍にとっての大きな負担となりました。

-

1944年4月〜1945年1月 大陸打通作戦(一号作戦)

- 太平洋方面では、緒戦こそ快進撃を続けた日本軍でしたが、1942年6月のミッドウェー海戦、1942年8月から始まり泥沼の消耗戦となったガダルカナル島の戦いなどでの敗戦がきっかけとなり、戦況は日本軍の大きく傾きました。

太平洋での選局悪化の打開を大陸方面に求めた日本軍は、中国大陸における陸上輸送路の確保(南方資源地帯から朝鮮半島など日本本土近くまで資源を鉄道輸送する)と中国内陸部に置かれていたアメリカ軍爆撃機の基地の攻略を目的とする大規模作戦「大陸打通作戦」(正式呼称は一号作戦)を発動しました。

大陸打通作戦は、50万人の兵力と火砲(大砲など)1500門、戦車800両、自動車(輸送トラックや偵察車両など)1万2000台、馬7万頭を動員する日中戦争最大規模の作戦でした。

この作戦は成功し、日本軍は中国大陸を南北に縦断する輸送路を確保しましたが、大局に影響はを与える事にはつながらず、むしろ日本軍は戦死・戦病死者約10万という甚大な損害を出し、兵力と物資を消耗する結果となりました。

-

1945年8月 ソ連の対日参戦と日本の連合国への降伏、日中戦争も終結へ

1945年、大陸打通作戦は成功したものの、太平洋方面では硫黄島や沖縄が陥落し、日本は敗戦が避けられない状況になっていました。

日本はそれでも降伏せず、軍部は本土決戦の準備を進めましたが、1945年8月6日に広島に、9日に長崎に原子爆弾が投下され、さらに8月9日にソ連が日ソ中立条約を破棄して満州に侵攻を開始。

全ての望みが絶たれた日本は8月14日にポツダム宣言の受諾を決定し、翌15日に昭和天皇の玉音放送によって国民に無条件降伏が伝えられました。

これをもって、8年間にわたった日中戦争は第二次世界大戦の終結と同時に終わりを告げました。

日中戦争に大日本帝国はなぜ負けたのかの原因

出典:https://wanibooks.ismcdn.jp/

1945年8月、第二次世界大戦(太平洋戦争)の敗戦と同時に日本は日中戦争にも負けました。

第二次世界大戦で日本軍が苦戦を強いられたのは日中戦争が泥沼化して戦力が拘束され、太平洋方面に全ての戦力や物資を振り向けられなかった事も影響したと考えられます。

続けて、日本が日中戦争になぜ負けたのかの原因について見ていきます。

日本は日中戦争になぜ負けたのか原因① 戦略目標の欠如と無計画な戦線拡大

日中戦争における日本の最大の失敗として、明確で達成可能な戦略目標と戦争終結のビジョンが持てなかった点が挙げられます。

盧溝橋事件後、日本政府は「不拡大方針」を掲げながら、現場の強硬論に引きずられて増援を繰り返し、なし崩し的に戦線を拡大させていきました。

軍部は当初、「首都南京を落とせば蒋介石は降伏するだろう」という「一撃論」に固執していましたが、中国の広大な国土と民衆の抗戦意志の前に脆くも崩れ去りました。

首都の南京を陥落させ、ついで臨時首都となった武漢を占領しても、中国は降伏しませんでした。

戦争の目的も、当初は「暴支膺懲(横暴な中国を懲らしめる)」だったものが「東亜新秩序の建設」へとすり替わり、具体的にどうすればそれが達成できるのが、どうすれば日中戦争が終結するのかという明確な出口戦略を持てないまま日本は中国との戦争を継続するしかなくなりました。

その結果として、戦線は拡大し、補給路は伸び、限られた兵力を分散してそれを維持するのがやっとという状況へと追い込まれました。

日本は日中戦争になぜ負けたのか原因② 中国の抗戦能力を過小評価

当時の日本政府は、中国のナショナリズム(民衆の独立意識)と抗戦能力を著しく過小評価していました。

中国国民党の指導者であった蒋介石は「空間を以て時間を換う(以空間換取時間)」という戦略を掲げました。これは、広大な中国の国土を戦略的縦深として利用し、都市や土地を明け渡しながら時間を稼ぎ、敵を奥地へと引き込んで消耗を強い、国際情勢の変化を待つという戦略でした。

また、第二次国共合作により、結果的に国民党軍が正面の戦闘を担当し、共産党軍が占領地後方でゲリラ戦を展開するという分担戦略がとられました。

各地の農村部に拠点を置く共産党のゲリラ戦は、日本軍の補給路を後方から脅かし、その治安の維持のために多くの兵力を割く必要性を生じさせ、日本軍はさらなる戦力分散を強いられました。

結果として、日本軍は点(都市)と線(鉄道)を占領し維持する事はできても、広大な面(大半を占める農村部)を支配する事は最後までできませんでした。

日本は日中戦争になぜ負けたのか原因③ 国際的孤立と列強国の対中支援

満州事変以降、日本の行動は侵略的行為だとして国際社会からの非難を浴び、日本は孤立を深めていきました。

特に、中国の主権維持と門戸開放に関心を持っていたアメリカとイギリスは、一貫して中国の国民党政府を支援する方針をとりました。列強国からの物資や武器の援助は、中国の抗戦能力を支える生命線として機能しました。

日本が日独伊三国同盟を締結し、枢軸国陣営として第二次世界大戦への参戦を表明した事は、米英との対立構図を決定的なものとし、太平洋方面での日本の孤立を生み、対日石油全面禁輸などの経済制裁は日本の継戦能力を奪うものであり、日中戦争でも日本は苦しい戦いを強いられる事になりました。

日本は日中戦争になぜ負けたのか原因④ 国力と経済力の限界

第二次世界大戦のような総力戦は、単純な軍事力だけでなく、それを維持するための工業生産力、資源、経済力の戦いになります。

日本は元々国力に乏しく、それが満州国への執着へつながりましたが、結果としてこれが日中戦争のきっかけとなり、米英との敵対関係を深める原因となりました。

日本と欧米列強との間には圧倒的な国力の差があり、戦争が長期化すればするほど、戦況は日本の不利へと傾く事が決定づけられていました。

中国側は日本のこの弱点を的確に突き、日中戦争を泥沼化させる戦略を取りました。

日本は日中戦争になぜ負けたのか原因⑤ 二正面での戦いの破綻

最終的に日本の敗北を決定づけたのは、日中戦争の泥沼から抜け出すために、なし崩し的に開始された太平洋戦争でした。

これにより、日本は中国大陸と太平洋という2つの広大な戦線での二正面で強大な敵と戦う事になりました。

日本は電撃的に米英の主力艦隊や主要拠点を叩いて、早期に講和を成立させる事を目指していましたが、宣戦布告前の真珠湾への奇襲攻撃はアメリカ国民の戦意を高め、アメリカが早期に講和に応じるという目はなくなりました。アメリカの圧倒的な国力、工業力の前に、太平洋方面での戦況はすぐに悪化し、中国大陸へ戦力を振り分ける事ができなくなった事は結果として日中戦争の膠着を招き、ただ兵力を拘束され続け消耗し続けるだけの場となったのです。

日中戦争のその後と影響

8年間にもわたった日中戦争は、東アジアの勢力図を大きく変え、日本、中国、そして世界全体に永続的な影響を及ぼしました。

続けて、日中戦争のその後や影響について見ていきます。

日中戦争のその後と影響① 日本の軍国主義体制の崩壊と民主化

日中戦争(第二次世界大戦、太平洋戦争)での敗戦は、日本の軍国主義体制を破壊しました。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により日本軍は解体され、戦争指導者は極東国際軍事裁判(東京裁判)で戦争犯罪人として裁かれました。

そして、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を3つの柱とする日本国憲法が制定され、日本の民主化が進められました。天皇は「象徴」となり、財閥解体、農地改革、教育改革など、社会のあらゆる側面で大規模な改革が断行されました。

その後、1951年のサンフランシスコ講和条約により、日本の主権は回復して国際社会への復帰を果たしました。

同時に、日米安全保障条約が締結され、日本はアメリカを中心とする西側陣営の一員として冷戦下の国際政治に組み込まれました。

一方で中華人民共和国とは国交が断絶(国民党政府の中華民国は共産党との内戦に敗れて台湾に撤退)し、再び公式な関係が樹立されるのは1972年の日中国交正常化まで待たねばなりませんでした。

日中戦争の記憶と歴史認識問題は、その後もアジア諸国、特に中国や韓国との関係において、現在も課題として残り続けています。

日中戦争のその後と影響② 中華人民共和国成立と「二つの中国」の問題

日中戦争(第二次世界大戦、太平洋戦争)の終結後、戦勝国の一員となった中国は国際的な地位を高め、国連安全保障理事会の常任理事国の地位を獲得しました。

しかし、日中戦争において日本軍と正面からぶつかった国民党軍は大きな損害を被り、支配地域の経済は疲弊し、汚職が横行して民衆の支持を失いました。

一方、毛沢東率いる共産党軍は、ゲリラ戦術と民衆を味方に取り込む事で勢力を温存・拡大しており、農村部を中心に支持基盤を固めていました。

日本軍という共通の敵がいなくなった事で、国民党軍と共産党軍の対立は再び表面化し、国共内戦状態が再び引き起こされました。

最終的に、民衆の支持を得た共産党軍が国民党軍を台湾へ撤退させ、1949年10月1日に毛沢東を国家元首とする中華人民共和国(現在の中国)が建国されました。

一方、台湾へと撤退した国民党政府は同地にて中華民国を維持し、これが現在の「台湾政府」となっています。

このようにして2つに分断された「中国」は、2025年の現在も「二つの中国」問題として、東アジアの重大な不安定要因の1つとなっています。

現在の中国では、日中戦争での中国共産党の戦いを抗日戦争と位置づけ、愛国教育の重要な柱として共産党支配の正当性を示すイデオロギーとして利用されています。その結果として中国人の多くが反日教育を受けており、民衆レベルでの対立感情が煽られる事につながっています。

日中戦争のその後と影響③ 冷戦構造の形成

日中戦争がなければ太平洋戦争は起きなかったかもしれません、歴史に「if」はありませんが、日中戦争の泥沼化が日本の資源不足を深刻化させ、南進政策へと駆り立て、最終的にアメリカとの開戦に至ったという側面は否定できません。

日中戦争により、ヨーロッパ地域の戦争であった第二次世界大戦は、アジア太平洋地域に拡大する事につながったと言え、これは第二次世界大戦後の世界の冷戦構造の形成へとつながりました。

日中戦争の結果として生じた中国の共産化は世界のパワーバランスを激変させました。アジアに巨大な共産主義国家が誕生した事は、アメリカを中心とする西側陣営に大きな衝撃を与え、アジアにおける東西冷戦の構図を決定づけました。

その後の朝鮮戦争やベトナム戦争はこのアジア冷戦構造化における、自由主義陣営と共産主義陣営の戦いでした。

まとめ

今回は、1937年から1945年にかけて日本と中国が戦った「日中戦争」についてわかりやすくまとめてみました。

日中戦争のきっかけは「盧溝橋事件」で、当初は小規模な戦闘が起きたのみでしたが、強硬派に押し切られた日本政府は中国大陸への大規模な兵力増派を決定し戦火は急激に拡大しました。

この動きは欧米列強の反発を招き、それが太平洋戦争へとつながり、第二次世界大戦の局面をアジア・太平洋方面にまで拡大させる原因となりました。

日中戦争は1945年に日本の敗戦で終結しましたが、その後もアジア・太平洋方面に多大な影響を及ぼし、その一部は現在も大きな国際的な問題として残っています。