「吉原」とは江戸時代に生まれた巨大遊郭があった場所で現在は日本最大の風俗街となっています。

この記事では吉原の場所や地図、江戸時代から現在までの歴史、吉原遊郭で生まれた食事文化や絢爛さの裏にあった深い闇や事件、現在の街並みや治安状況などについてまとめました。

この記事の目次

吉原は東京都台東区にある日本最大の風俗街で江戸時代の遊郭が起源

出典:https://assets.st-note.com/

「吉原」とは東京台東区の千束4丁目と3丁目の一部にあたる地域を指す言葉(俗称)で、江戸時代初期に幕府公認で作られた「吉原遊廓」を起源としており、日本最大の風俗街(ソープランド街)として知られています。

「吉原」という言葉は約250年にわたる江戸時代の光と影を凝縮した日本最大の遊廓の代名詞として日本人の記憶に根付いています。

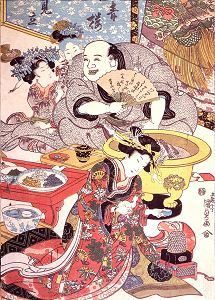

徳川幕府に公認された「吉原遊廓」は当時、煌びやかなや衣装をまとった遊女たちが行き交う絢爛豪華な大人の世界として歌舞伎や浮世絵の題材とされ、江戸時代に生まれた「粋」な文化や先端の流行が生まれる発信地でもありました。

しかしその華やかさの裏側は、人身売買同然に売られてきた遊女たちの過酷な運命、貧困や病、そして厳格な管理社会が生み出す様々な悲劇という根深い「闇」が広がる世界でもありました。

ここでは、そんな「吉原」という光と闇の両面を併せ持つ場所についての、江戸時代から現在までの栄枯盛衰の歴史や、食事や遊廓や遊女のシステムなど独自の文化、現代における吉原の事件や治安などを中心に紹介していきます。

吉原の場所は東京都台東区の浅草寺裏の千束4丁目と3丁目【地図あり】

出典:https://static.tokyo-np.co.jp/

「吉原」の場所は、東京都台東区の浅草寺裏と呼ばれる地域で、現在の千束4丁目と3丁目の一部にあたる一帯です。

歴史的に見ると、最初に吉原の遊郭(元吉原)ができた場所は現在の東京都中央区日本橋人形町にあたる地域でした。現在、日本橋人形町には「大門通り」という地名が残っており、かつてこの地が元吉原の入り口であった名残を留めています。

しかし、1657年(明暦3年)に発生し江戸を焼き尽くした「明暦の大火」で元吉原も焼失し、江戸幕府の命により浅草寺の裏手にあたる日本堤の北側、現在の千束4丁目と3丁目の一部の一帯に移転し「新吉原」と呼ばれ、これが現在の吉原のソープランド街の起源にあたります。

吉原の歴史については後述します。

現在の吉原のソープ街付近の地図

現在の吉原のソープランド街付近の地図です。

現在は千束4丁目にソープランド(風俗店)が集中しており、かつての吉原遊廓があった場所と概ね重なっています。

吉原遊廓の歴史① 江戸幕府の公認で誕生し文化や経済の中心地として発展

ここからは、吉原遊廓の江戸時代の誕生から現在に至るまでの歴史についてみていきます。

江戸期の吉原の歴史① 元吉原の誕生(1617年)

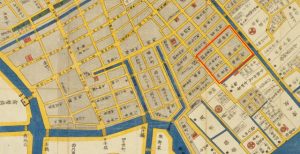

日本橋北之図(赤枠に囲まれた地域が元吉原と推測される)

吉原遊廓の歴史は、江戸幕府が開かれて間もない1617年(元和3年)、江戸の町人の庄司甚右衛門らが幕府に遊郭の設置を願い出た事から始まりました。

当時、江戸市中には遊女屋が点在しており、それによる風紀の乱れと治安の悪化が社会問題化していました。江戸幕府は治安維持と風紀の統制を目的として特定の場所に遊女屋を集中させ管理する事を許可しました。

このような経緯で誕生したのが現在の東京都中央区日本橋人形町付近の場所にあった「元吉原(もとよしわら)」でした。

当時この場所は「葦(よし)の茂る湿地帯」が広がっていたため、「葭原(よしはら)」と名付けられ、後に縁起の良い「吉原」という字があてられました。当初は昼間のみの営業で、江戸城に近く多くの武士が客として訪れたと記録されています。

江戸期の吉原の歴史② 新吉原への移転(1657年)

出典:http://www.shurakumachinami.natsu.gs/

元吉原の時代はちょうど40年で終わりを迎えます。1657年(明暦3年)に、江戸の市街地の大部分を焼き尽くす大火災「明暦の大火」が起こり元吉原も焼失したためです。

明暦の大火の後、江戸幕府は都市再開発計画の一環として、遊郭の郊外への移転を命じました。

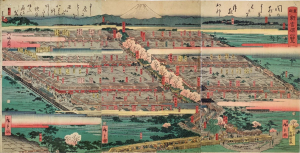

移転先は、浅草寺の裏手にあたる日本堤の広大な土地で、この一角に新たに建設されたのが「新吉原(しんよしわら)」でした。

新吉原は幅約330m、奥行き約250m弱の四角い土地を塀で囲み、さらにその周囲を「お歯黒どぶ」と呼ばれる水堀で囲んで、出入り口は1つの「大門(おおもん)」に制限した形状で、文字通り「郭」であり、外部とは隔絶した都市として計画的に建設されました。

江戸期の吉原の歴史③ 文化と経済の中心地としての繁栄

新吉原は単なる遊興の場所というだけでなく、江戸文化が生まれ、洗練され、全国へと発信される流行の最先端の場所としても機能しました。

江戸期の浮世絵師である喜多川歌麿や鳥居清長は、最高位の遊女であった花魁(おいらん)達をモデルにして多くの美人画を描き、彼女達は庶民達の憧れの存在となりました。また、「助六由縁江戸桜」など歌舞伎の舞台としても吉原遊廓は頻繁に登場するなど、当時の芸術の舞台でもありました。

花魁が身に着ける豪華絢爛な打ち掛けや、「伊達兵庫」などの特徴的な髪型は江戸中の女性達のファッションに大きな影響を与えました。最高位の遊女である花魁達は現在でいうところのファッションリーダーにあたる存在でした。

吉原遊廓は、大名や豪商、文化人など、身分や立場を超えて人々が集まる社交場としても機能し情報交換や商談の場所としても使われました。

吉原遊廓独自の「廓言葉(さとことば)」や、客と遊女の駆け引きからは「粋(いき)」という文化も生まれ、江戸の町人文化を象徴する場所でした。

一方で、こうした華やかな吉原遊郭の裏には遊女達の悲惨な運命があったのですが、そうした吉原の闇の部分についてこの記事の後半で紹介します。

吉原遊廓の歴史② 明治〜昭和初期は近代化の波と度重なる災害

続けて、明治期から昭和初期(太平洋戦争終結まで)の吉原の歴史について見ていきます。

明治〜昭和線前期の吉原の歴史① 明治政府の成立と「芸娼妓解放令」

1868年(明治元年)に、江戸幕府が倒れて明治新政府が成立すると、日本は近代国家への道を歩み始めました。

1872年(明治5年)11月、明治政府は遊女の人身売買の規制などを目的とした「芸娼妓解放令」を発布し、形式上は遊女の人身売買を禁止し年季奉公の契約を無効としました。

これにより、多くの遊女が一時的に吉原遊郭を去りましたが、貧困という根本的な問題は根強く、再び吉原へと戻る者も多く、実質的な状況は大きく変わりませんでした。「遊郭」は「貸座敷」と名称を変え、遊女は「娼妓」として警察の管理下に置かれる形で吉原は存続しました。

明治〜昭和線前期の吉原の歴史② 「吉原大火」と「関東大震災」

出典:https://iiif.lib.keio.ac.jp/

明治以降、吉原は度々大きな災害に見舞われました。

特に1911年(明治44年)の市街にも燃え広がった大火災「吉原大火」と、1923年(大正12年)の「関東大震災」では、吉原は壊滅的な被害を受けました。

関東大震災では、弁天池に避難した遊女ら約500人が火災旋風に巻き込まれ亡くなるという大きな悲劇にも見舞われました。

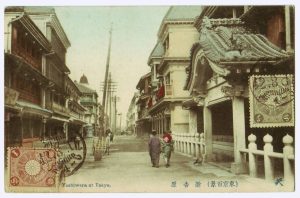

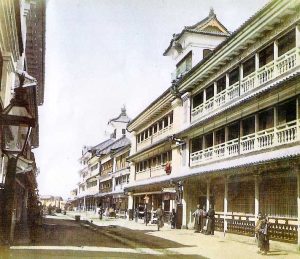

明治〜昭和線前期の吉原の歴史③ 西洋文化を取り入れた妓楼の登場

出典:http://ktymtskz.my.coocan.jp/

一方、大正時代に入ると、吉原にもモダンな文化が花開き、西洋建築を取り入れた妓楼が登場して、和洋折衷な独特な景観が作られました。

そしてこの頃から、「カフェー」と呼ばれる、女給が接待する新たな業態が銀座などに登場し、吉原の伝統的な遊興スタイルは時代遅れと見做されるような風潮も現れ始めました。

明治〜昭和線前期の吉原の歴史④ 戦時中の吉原遊廓と「東京大空襲」

昭和の時代に入ってからも、吉原は遊郭の街として存続していましたが、日本が戦争の時代に突入するとその影響が及びました。

第二次世界大戦中には戦場の兵士の武運長久を祈るための「千人針」を作るのに吉原の女性達もよく加わったそうです。また、従軍慰安婦として戦地へと向かう花魁もいました。

そして1945年3月10日の東京大空襲では吉原もほぼ全焼する被害を受けました。しかし政府はその2ヶ月後の5月に吉原を復興するように命じました。その理由は「東京の男達の戦意高揚や東京の治安維持のために遊廓は必要」というものだったそうです。

そして、1945年8月5日に吉原遊郭は再開しましたが、その10日後の8月15日に終戦を迎えました。そして、終戦後に吉原は進駐軍の慰安所になったとの記録も残っています。

吉原遊廓の歴史③ 終戦後〜現在…遊郭の終焉とソープランド街への変貌

続けて、太平洋戦争後から現在に至るまでの吉原の歴史について見ていきます。

終戦後から現在までの吉原の歴史① GHQの公娼制度廃止指令により赤線地帯へ

第二次世界大戦での日本の敗戦は、吉原の歴史に決定的な転機をもたらしました。

1946年1月、日本を占領統治していた連合軍総司令部(GHQ)は、「日本における公娼制度の廃止に関する覚書」を発令しました。

これは、民主主義と人権尊重の理念に反するとして、遊郭のような公認の売春制度を廃止するように日本政府に命じたものでした。

これにより、吉原遊郭は法的な後ろ盾を失って貸座敷組合は解散し、多くの妓楼は「カフェー」や「料亭」を名乗り、いわゆる「赤線地帯」として非公式に営業を続ける事になりました。

終戦後から現在までの吉原の歴史② 売春防止法の成立により遊廓文化は終焉

戦後の混乱期を経て、日本国内でも人権の観点から売春制度への批判の声が高まるようになります。

国会で長年の議論の末、1956年に「売春防止法」が成立し、1958年に4月1日に施行されました。日本における売春は違法となり、この日が江戸時代から341年間続いた吉原遊郭の歴史は完全に幕を下ろす事になりました。

遊廓の入り口である大門のアーチの灯が消された事は吉原遊郭の歴史が終わった事を象徴する出来事でした。

終戦後から現在までの吉原の歴史③ ソープランド街への変貌

表向きは吉原遊郭は消滅しましたが、街そのものが消滅したわけではなく、多くの業者は売春防止法の抜け穴を探り、新たな業態を模索し始めました。

そして生まれたのが「トルコ風呂」(後に「ソープランド」と改称)でした。これは個室で女性従業員が男性客の身体を洗浄するサービスを提供するという名目で、売春防止法の規制を回避しようとするものでした。

こうして、吉原は日本最大級のソープランド街として残り現在に至っています。

吉原遊廓で生まれた食事文化

出典:https://www.kabuki-za.co.jp/

吉原遊郭は、江戸時代の食事文化においても独特の発展を遂げた場所でした。

遊郭内で提供される特別な料理や周辺で生まれた名物まで、遊興の場ならではの食事文化の世界が広がっていました。

吉原遊郭の食事文化① 客に出された料理と遊女の普段の食事

吉原遊郭の格式の高い妓楼では、「台の物」と呼ばれる豪華な仕出し料理が客に提供されました。これは大きな台に飾り付けられた料理で、見た目の華やかさが重視されましたが、高価な割に味はさほどではなかったという記録が残されています。

一方、遊女達が日常的に口にする食事は、一汁一菜が基本の質素なものだったとされ、客向けの食事との格差が大きかったと記録されています。

また、吉原では出前の文化も盛んで、深夜に小腹が空いた客や遊女のために鰻の蒲焼きや寿司などが届けられました。

吉原遊郭の食事文化② 桜鍋

吉原遊郭が発祥の料理として馬肉を使ったすき焼き「桜鍋」があります。

「桜鍋」は、明治時代から吉原の名物として知られるようになりました。その由来には諸説ありますが、遊郭で遊び過ぎてお金が足りなくなった客が、代わりに自分の乗ってきた馬を売ったため、その馬肉を鍋にしたところ人気になったという説がよく知られています。

吉原遊郭の食事文化③ 卵

吉原遊郭では、精力をつけるために卵がよく食されていたと言われています。遊女はかんざしで卵の殻に穴をあけて吸うようにして生卵を飲んでいたといいます。

また、ゆで卵もすぐにカロリーを得られて美肌効果もあるとして吉原の遊女にとても人気だったと伝わっています。吉原周辺では卵を売る店がとても繁盛したと記録に残されています。

-

吉原遊郭の食事文化④ 釜飯

現在は浅草名物として知られている「釜飯」も、明治時代に吉原などの遊郭で生まれたという説があります。

「釜飯」は遊女と客が2人で1つの釜をつつく「ままごと」のような色っぽい食べ物として吉原遊郭で生まれたと言われています。

吉原遊廓の闇① 遊女の厳格な階級システムと生活や末路

出典:https://static.amanaimages.com/

「吉原遊郭」の豪華絢爛な華やかさの裏には、遊女達の過酷な現実という「闇」が存在していました。

ここでは、吉原遊郭の闇の側面である遊女達の厳格な階級システム、生活、末路について見ていきます。

遊女達の厳格な階級ピラミッド

吉原遊郭の遊女は、生まれや容姿、芸事の才覚などによって厳しく選別され、1つの厳格な階級のピラミッド構造の中に組み込まれていました。

太夫(たゆう) 吉原における最高位の遊女で、美貌はもちろんのこと、和歌、茶道、書道、囲碁、香道といった高い教養と諸芸に秀でていなければなりませんでした。彼女たちに会うには莫大な費用と格式が必要とされ、客を選ぶ権利を持っていました。しかし、その格式の高さゆえに維持が困難となって江戸時代中期(宝暦年間)には姿を消しました。

格子(こうし) 太夫に次ぐ位の遊女で、店の格子の中から客を見定めていたことに由来します。こちらも高い教養が求められましたが、太夫と共に無くなりました。

花魁(おいらん) 太夫や格子がいなくなった後、実質的な最高位となったのが「呼び出し」や「昼三(ちゅうさん)」といった上級の散茶(さんちゃ)で、彼女たちが後に「花魁」と呼ばれるようになりました。「おいらん」の語源は、禿(かむろ)たちが姉女郎を「おいらの所の姉さん」と呼んだことから来ているとされています。

禿や新造(しんぞう)を引き連れて郭内を練り歩く「花魁道中」は、吉原の象徴的な光景であり、その豪華絢爛な姿を一目見ようと多くの見物人を集めました。

座敷持・部屋持 花魁に次ぐ階級で、客を迎えるための専用の座敷や個室を与えられていた遊女たちを指します。

新造(しんぞう) 見習い期間を終えた若い遊女で、客を取りながら姉女郎の世話をする「番頭新造」や、見習いとして姉女郎につきながら将来の花魁候補として芸事を学ぶ「振袖新造」などがいました。振袖新造は客を取りませんでした。

-

禿(かむろ) 10歳前後の少女たちで、花魁など上級遊女の身の回りの世話をしながら、遊女としての作法や言葉遣い、芸事を学ぶ見習いでした。将来の遊女候補として見込まれた者が選ばれました。

-

切見世(きりみせ) 最も下級の遊女で、短い時間単位で客を取りました。彼女たちが働く店は郭の裏通りにあり、その生活は極めて過酷でした。この階級は固定的ではなく、禿から努力と才覚で花魁にまで上り詰める者もごく稀にいましたが、多くは借金が嵩んで下級の遊女に身を落とすか、病に倒れ悲惨な最期を遂げました。

遊女達の生活と末路

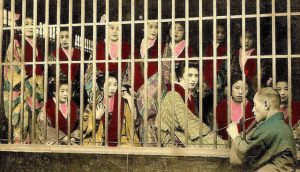

出典:https://cdn-ak.f.st-hatena.com/

遊女の多くは、貧困に苦しむ農村などから「女衒(ぜげん)」と呼ばれる人買いによって、多額の前借金と引き換えに売られてきた少女たちでした。これは幕府公認の下で行われた人身売買であり、性的搾取システムに他なりませんでした。親に売られた彼女達は、自分の意志とは関係なく遊郭での生活を強いられたのです。

「苦界十年」とも言われた年季奉公の間、彼女達は遊郭の外に出る事はほとんど許されず、昼夜逆転の過酷な生活を送りました。年季が明ける前に自由の身になるためには客に莫大な借金を肩代わりしてもらい、身請けをされる以外に道はありませんでしたが、それはごく一部の幸運な遊女に限られた話でした。

身請け金は数千両に達する事もあり、大名や豪商のようなずば抜けた金持ちでなければまず不可能でした。

多くの遊女は過酷な労働と劣悪な衛生環境の中で病に倒れ、特に梅毒のような性病は深刻な問題であって「鼻が欠ける」といった凄惨な症状に苦しんだ挙句、若くして命を落とす者も少なくありませんでした。

病気で遊女として働けなくなったり、死亡したりした遊女達は、近くにある「浄閑寺」に投げ込まれ、「生まれては苦界、死しては浄閑寺」という川柳が残されています。「浄閑寺」は通称で「投げ込み寺」と呼ばれました。

吉原遊廓の闇② 構造的な搾取と遊女が犠牲となった多くの事件

豪華絢爛な文化の裏側で、吉原遊郭には多くの悲劇と社会の闇を内包していました。

構造的な搾取システム

上でも触れましたが、吉原の根幹にあったのは人身売買と性的搾取のシステムでした。

遊女らは多額の前借金によって楼主(妓楼の主人)に縛られ、給金はわずかな小遣い程度したなく、客の支払った金は全て楼主のものとなりました。

そして、遊女らは日々の仕事に使う着物や化粧品の他、日用品や病気の治療費までも全て本人の負担として借金に加算され雪だるま式に増え続けるシステムで、年季が明けても解放されない年季詰」の状態に陥る者も多くあり、まさに楼主側に都合の良い搾取の構造が形作られていました。

日常的な暴力と病気

吉原遊郭内では、楼主や番頭による遊女への暴力行為が日常茶飯事だったと伝わります。「楼主は親も同然」とされながら、実際の関係は絶対的な支配と被支配の関係でした。

逃亡を試みたり、客の機嫌を損ねたり、単に楼主の気に入らない事があったりした遊女には厳しい折檻が加えられたようです。

また、性病の蔓延は遊女達の命と身体を蝕む深刻な問題でした。特に当時は有効な治療法がなかった梅毒は死に至る病でした。病により容色が衰えた遊女は商品価値がないとして冷酷に見捨てられたと言われています。

吉原遊廓で遊女が犠牲になった事件

吉原遊廓の遊女が犠牲になったいくつかの闇深い事件が記録に残されています。

吉原遊廓内での恋愛は固く禁じられていましたが、本気の恋に落ちた遊女と客が、自由にならない現実を儚んで共に死を選ぶ「心中事件」が後を絶たなかったと伝わります。

一方、過酷な現実から逃れようと、遊女が吉原遊廓から逃亡する「足抜け事件」もしばしば起こったと記録されています。

「足抜け」は最も重い罪の1つとされ、遊女達は客の手引きや自身の決意により、お歯黒どぶ(吉原遊郭の周りに回らされた水濠)を越えようとしましたが、見つかれば連れ戻され、髪を剃られたり、殴る蹴るの暴行など過酷な私刑にさらされました。足抜けに成功する例はごく稀であったとされています。

江戸時代の吉原遊郭で起こった凄惨な事件として「吉原百人斬り事件」が記録に残っています。

これは、1860年(万延元年)に吉原遊郭で遊興していた裕福な炭問屋・佐野次郎左衛門が、八ツ橋という遊女に振られた事に激昂し、刀を抜いて遊女や客、店の者を斬りつけて大勢の死傷者が出た凶悪事件でした。

犯人の次郎左衛門は屋根伝いに逃走を図りましたが、地上から水を掛けられて転落し、捕まって死罪となりました。

この事件は講談や歌舞伎の題材にもなりました。(「青楼詞合鏡」、「杜若艶色紫」、「籠釣瓶花街酔醒」など)

吉原の現在① ソープランドと当時の面影を残す史跡による独特な街並み

出典:https://www.dailyshincho.com/

「吉原遊郭」のあった場所、「吉原」の現在についても見ていきます。

吉原遊郭は江戸時代に始まり、300年にわたって続いた長い歴史を持ち、明治、大正、昭和へと時代が移り変わる中でその姿を変えながらも存続し続けました。

しかし、第二次世界大戦後のGHQの指令による公娼制度の廃止や、国内の人権意識の高まりを受け、1958年4月1日、売春防止法が完全に施行され、公認の遊廓としての歴史は幕を下ろしました。

遊郭としての歴史は終わりを告げましたが、「吉原」という街が完全に消える事はなく、かつての妓楼の多くは表向きは旅館や料亭を装いながら、実質的に性的なサービスを提供する「トルコ風呂」へと業態を転換し存続し続けました。その後、これらは「ソープランド」と改称され、現在も吉原は「日本最大の風俗街」として存続し続けています。

そして、現在の吉原には、遊郭時代の区画がほぼそのまま残り、各地には遊郭時代の史跡が数多く残り、それらが混ざり合って独特な雰囲気を醸し出しています。

かつて唯一の遊郭への入り口であった大門の跡地は現在は「吉原大門」の交差点があり、遊郭時代の名残が感じられます。この近くには「見返り柳」という遊郭帰りの客が名残を惜しんで振り返ったとされる柳があり、現在は石碑が建立されてその物語が刻まれています。

また、現在も残る「吉原神社」は、かつて吉原遊郭内にあった5つの稲荷神社(玄徳稲荷、明石稲荷、開運稲荷、榎本稲荷、九朗助稲荷)が明治時代に合祀された神社です。

さらに、現在も残る「吉原弁財天本宮」は、関東大震災の際に多くの人々が避難した池の跡地に、火災旋風によって亡くなった遊女ら吉原遊郭関係者500人の犠牲者の霊を慰めるために建立されたものです。

吉原に隣接する「浄閑寺」は、かつて多くの遊女が葬られた「投げ込み寺」として知られており、境内には遊女達のための供養塔が建てられ、その悲しい歴史を現在にまで伝えています。

吉原の現在② 実際の治安状況や近年起きた殺人事件

吉原という場所について、その歴史的な背景や現在のソープランド街という一面から、「治安が悪い」、「危険」というイメージが存在します。

吉原は現在も日本最大の風俗街として知られており、夜間は客引きなども一部見られ、独特の雰囲気に包まれているため、治安が悪いという印象を持たれがちではあります。

しかし現在の吉原には、一般の地元の住民も普通に生活していて、警察による定期的なパトロールや地域の自主的な警戒活動なども実施されているため、「治安が特段良いという事はないもののインターネットなどで語られるほど極端に治安が悪く危険という事はない」というのが実際のところのようです。

ただ、2023年5月には吉原のソープランドの女性従業員が、客の男に接客中に刃物で刺されて死亡するという凶悪事件が発生しており、ソープ嬢に執着した客の凶悪事件が起こる治安の悪い地域というイメージが持たれるようになっています。

まとめ

今回は、江戸時代に「遊郭」として生まれ、現在も日本最大の風俗街としてその名前を残している「吉原」についてまとめてみました。

「吉原遊郭」のあった場所は、現在の東京都台東区の千束4丁目と3丁目の一部にあたる地域一帯です。当時の絵地図なども残されており、視覚に囲まれた広大な土地に多くの妓楼が立ち、塀で囲まれ、その外周を「お歯黒どぶ」と呼ばれる水濠が巡らされていました。

吉原遊廓の歴史は江戸時代初期に、幕府が江戸市中の遊女屋を一ヶ所に集めたのが始まりで、その後、明治、大正、昭和の時代の変遷を経て、姿を変えつつも300年にわたって存続してきました。

しかし第二次世界大戦後の1958年の売春防止法の施行によりその歴史は幕を閉じました。ただ、一部の妓楼はソープランドに名前を変え、現在の「風俗街」としての吉原を形作っています。

塀に囲まれて外界と隔絶された吉原では独特の文化が芽生え、食事では「桜鍋」や「釜飯」が発祥したとも伝えられています。

豪華絢爛な吉原遊郭ですが、その裏には深い闇があり、人身売買と性的搾取が根幹にあり、遊女達は過酷な生活と悲惨な運命に晒されました。遊女達が犠牲になった事件も多く記録されています。

現在の吉原はソープランド街や史跡がかつての名残を残しており、2023年にソープ嬢が殺害される事件が起きたものの、普段の治安状態はそこまで悪くはないようです。