太平洋戦争末期に実施された「インパール作戦」は、杜撰な計画で膨大な死者を出し「史上最悪の作戦」と言われています。

この記事ではインパール作戦をわかりやすく解説し失敗の理由と牟田口廉也と佐藤幸徳、大量の死者と共食い、白骨街道、その後や生存者と子孫、現在についてまとめました。

この記事の目次

- インパール作戦は太平洋戦争末期に日本軍が実施した「史上最悪の作戦」

- インパール作戦をわかりやすく解説① 牟田口廉也の無謀な作戦立案と背景

- インパール作戦をわかりやすく解説② 佐藤幸徳師団長の苦闘と抗命

- インパール作戦をわかりやすく解説③ 作戦の破綻と「共食い」の飢餓地獄

- インパール作戦をわかりやすく解説④ 死者が道標の「白骨街道」の悲劇

- インパール作戦が失敗した理由① 補給を完全に無視した無謀な作戦計画

- インパール作戦が失敗した理由② 指導者層の能力不足と組織の機能不全

- インパール作戦が失敗した理由③ 連合国軍の的確な戦略と圧倒的な物量

- インパール作戦のその後① 牟田口廉也の軽すぎる罰への批判と余生

- インパール作戦のその後② 命令に背いた佐藤幸徳師団長は事実上の更迭

- インパール作戦のその後③ 作戦の失敗は連合国軍のビルマ奪還を決定的に

- インパール作戦の生存者たちのその後

- インパール作戦の現在① 未だに終わらない遺骨の回収

- インパール作戦の現在② 犠牲者や生存者の子孫による取り組み

- まとめ

インパール作戦は太平洋戦争末期に日本軍が実施した「史上最悪の作戦」

「インパール作戦」とは、太平洋戦争末期の1944年(昭和19年)3月から7月にかけて東南アジアのビルマ(現在のミャンマー)とインドの国境地帯で、日本陸軍により実施された軍事作戦です。当時の日本陸軍による正式名称は「ウ号作戦」でした。

インパール作戦の目的は、イギリス領インド帝国の北東部に位置する戦略拠点インパールを攻略し、連合国軍の反攻拠点を叩くと共に、中国(中華民国)の蒋介石政権を支援する「援蒋ルート」を遮断する事でした。

さらに、インド独立運動を刺激し、イギリスの植民地支配に揺さぶりをかけるという政治的な狙いも含まれていました。

しかし、このインパール作戦は、日本戦争史上、そして世界の戦史上でも類を見ないほど無謀な作戦計画により悲惨な結末を迎えました。投入された約9万人の将兵のうち、生きてビルマへ帰還できた者はわずかであり、犠牲者のうち多くは戦闘によってではなく、飢えや病気によって命を落としました。これによりインパール作戦は「史上最悪の作戦」とも称されています。

インパール作戦の失敗は、当時日本軍が占領し、イギリス軍との前線だったビルマの防衛線の全面的な崩壊を招き、日本の敗戦を早める一因となりました。

この記事では、「インパール作戦」がなぜ計画され、いかにして破滅的な失敗に至ったのかをわかりやすく解説し、作戦を強行した司令官の牟田口廉也の補給を無視した杜撰な計画、現場指揮官の苦悩や佐藤幸徳師団長の前代未聞の抗命。そして、兵士たちが体験した「共食い」や「白骨街道」といった地獄の実態などを紹介していきます。

インパール作戦をわかりやすく解説① 牟田口廉也の無謀な作戦立案と背景

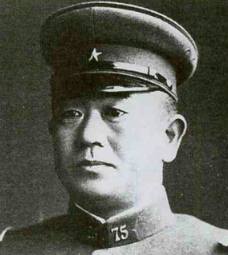

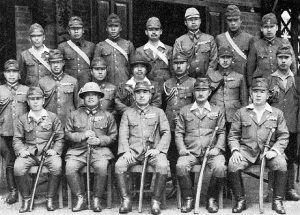

「インパール作戦」の総司令官(責任者)は、第15軍司令官であった牟田口廉也(むたぐち・れんや)中将でした。(上の画像の左から2番目が牟田口廉也)

この牟田口廉也中将こそ、インパール作戦の無謀な作戦計画を立案し、多くの将兵を地獄へと追いやった戦犯だとして現在も批判を集めている人物です。

牟田口廉也の野心と以前からあったインドへの侵攻作戦構想

インドへの侵攻作戦の構想は、日本軍がビルマを攻略した1942年頃から存在しており、当初は「21号作戦」と呼ばれていました。そしてこの計画は、補給の困難さなどを理由に1度は見送られた経緯がありました。

しかし、1943年に第15軍司令官に就任した牟田口廉也は、この作戦案に個室し、その実現に情熱を燃やしました。彼はかつて参加し、大勝利を収めたマレー作戦の成功体験から、機動力と奇襲によって補給の問題は克服できると信じていた節があります。

当時のビルマ方面の戦局は、連合国軍が反攻準備を着々と進めており、日本軍は守勢に立たされていました。牟田口廉也は従来の守勢防御ではなく、敵の拠点であるインパールを攻撃する「攻勢防御」こそがビルマ防衛の要であると主張。

この主張が、悪化する戦況を打破したいという大本営上層部の思惑と合致し、多くの反対意見を押し切って作戦は承認される事になりました。

牟田口廉也の立案した無謀な「ジンギスカン作戦」

インパール作戦が「史上最悪」と評される最大の理由は、補給計画(兵站)を完全に無視したようなあまりにも無謀な作戦計画にあります。

インパールまでの道のりは、標高2000m級の山々が連なるアラカン山脈を越え、いくつもの河川を渡るという世界有数の険しい地形が阻むものでした。

さらに、雨季になれば豪雨が降り続き、道は泥濘と化し、マラリアや赤痢などの伝染病が蔓延する過酷な環境でもありました。

このような悪路を大軍が進むには、食料、弾薬、医薬品を継続的に供給する緻密な兵站計画が不可欠です。しかし、牟田口廉也が打ち出したのは「ジンギスカン作戦」と名付けられたあまりにも楽観的かつ無謀な計画でした。

これは、食料の多くを荷牛(駄牛)に背負わせて進軍し、必要に応じてその牛を食料にするというもので、「糧は敵に求める」という思想に基づいていました。

しかし、この計画は机上の空論に過ぎませんでした。作戦開始早々の渡河作戦で多くの牛が溺死し、生き残った牛も、険しい山道で次々と谷底へ転落したり、反芻動物である牛の歩みの遅さが進軍の妨げになったりしました。

結局、前線の兵士たちに届くはずだった食料は早々に失われ、彼らは作戦初期から飢餓に苦しむ事となり、作戦発動とほぼ同時にジンギスカン作戦は破綻します。

一方で、イギリス軍は日本軍の作戦を事前に察知し、インパールに15万人もの兵力を集結させていました。また、当時、この地域の制空権は連合軍が完全に掌握しており、1日250トンもの物資を輸送機でインパールに空輸し、十分な防衛体制を敷いていました。

補給を軽視した日本軍と、近代的な兵站システムを運用する連合国軍の差は、実際に戦闘が始まる前から明らかでした。

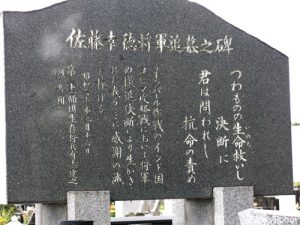

インパール作戦をわかりやすく解説② 佐藤幸徳師団長の苦闘と抗命

出典:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

1944年3月8日、インパール作戦は開始されました。

第15軍隷下の3つの師団、、第15師団(祭兵団、師団長:山内正文中将)、第31師団(烈兵団、師団長:佐藤幸徳中将)、第33師団(弓兵団、師団長:柳田元三中将)が、三方からインパールを目指して進軍を開始しました。

コヒマの死闘と佐藤幸徳師団長の苦悩

出典:https://navymule9.sakura.ne.jp/

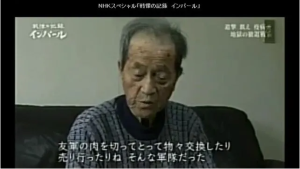

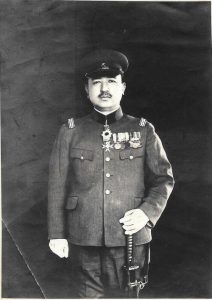

インパール作戦の北翼を担ったのが、佐藤幸徳(さとう・こうとく)中将率いる第31師団でした。(上画像が佐藤幸徳中将)

佐藤幸徳中将率いる第31師団の最初の目標はインパールのさらに北方に位置する要衝コヒマを占領し、インパールへの補給路を遮断する事でした。

第31師団は、峻険な山岳地帯を突破し多大な犠牲を払いながらも4月上旬にはコヒマの占領に成功しています。

しかし、それは地獄の始まりに過ぎず、イギリス軍は猛烈な反撃を開始します。戦車や航空機の十分な支援を受ける敵に対し、日本軍は既に補給が途絶え、弾薬も食料も尽きかけていました。

佐藤幸徳師団長は、第15軍司令部に対し、何度も補給の要請と作戦の継続困難を訴える電報を送りました。しかし、牟田口廉也司令官からの返信は「補給はこれから送るから進撃せよ」といった内容の虚偽や、精神論を振りかざす督戦命令ばかりでした。

前線では、傷病兵が2000名を超え、雨季の到来と共にマラリアや赤痢が蔓延。兵士達は骸骨のように痩せ衰え、戦闘能力は失われていきました。

佐藤幸徳師団長による日本陸軍史上前代未聞の「抗命」

このままでは全滅は避けられないと判断した佐藤幸徳師団長は苦渋の決断を下しました。

5月末、佐藤幸徳師団長はついに「善戦敢闘六十日におよび人間に許されたる最大の忍耐を経てしかも刀折れ矢尽きた」との電文を送り、軍司令部の命令を待たずして独断でコヒマからの撤退を開始しました。

これは、上官の命令を絶対とする帝国陸軍において、前代未聞の「抗命事件」でした。この佐藤幸徳師団長の決断は、多くの兵士の命を救ったと評価される一方で、作戦全体の崩壊を決定づける事にもなりました。

牟田口廉也司令官は、佐藤幸徳師団長の抗命を理由に作戦中止を上申する口実を得たとされ、自らの責任を回避しようとしたとも言われています。

元々、佐藤幸徳中将と牟田口廉也中将の間には深い因縁があったとされます。陸軍内の派閥対立もあり、互いに強い不信感を抱いていた事が、作戦中の意思疎通を欠き、悲劇を拡大させた一因とも指摘されています。

佐藤幸徳師団長の行動は無能な上官に対する最後の抵抗でしたが、組織としての日本陸軍が既に機能不全に陥っている事を象徴する出来事でもありました。

一方で、他の2つの師団長も牟田口廉也の無謀な作戦指揮に翻弄され、第33師団長の柳田元三中将、第15師団長の山内正文中将も反対意見を述べるや作戦中に次々と更迭されるという異常事態へと至りました。

現場の実情を無視した司令部の強硬な姿勢が、前線の指揮官たちを追い詰め、作戦を破綻へと導いたのでした。

インパール作戦をわかりやすく解説③ 作戦の破綻と「共食い」の飢餓地獄

出典:https://i0.wp.com/xn--nyqy26a13k.jp/

補給が完全に途絶したインパール作戦の戦場はこの世の地獄と化しました。兵士達は戦闘以前に、飢えと病気との戦いを強いられたのです。

飢餓地獄と「共食い」の発生

食料が尽きた兵士達は、ジャングルの草や木の皮、野ネズミ、トカゲ、ヘビなどを食べて飢えを凌ぐしかありませんでした。やがてそれらも食べ尽くされ、極限状態に追い込まれた兵士達の間で、亡くなった戦友の肉を食べる「共食い」が発生したという、おぞましい証言が多く残されています。

生存者の手記や証言によれば、衰弱死した兵士の肉を切り取って食べる者や、それを売買する者まで現れたとされています。これは単なる噂ではなく、多くの兵士が目撃し、あるいは経験した紛れもない事実でした。人間が極限状況下でいかに尊厳を失っていくかを示す、痛ましい記録だと言えます。

また、敵であるイギリス軍が投下し、目標から逸れた補給物資を拾い集める事が、日本軍にとって最大の補給源となっていたという皮肉な状況も生まれました。飢えは兵士達の精神を蝕み、家族の名を叫びながら徘徊したり、突然錯乱したりする者も後を絶たなかったという事です。

雨季の到来と病気の蔓延による大量の死者

5月に入り雨季が本格化すると、状況はさらに悪化しました。激しい雨は体力を奪い、道という道を泥沼に変えました。カバウ渓谷のような湿度の高い地域は、「死の谷」と恐れられるほどマラリアや赤痢、コレラ菌の巣窟と化していきました。

栄養失調で抵抗力を失った兵士達は次々と病に倒れましたが、医薬品は皆無に等しく、負傷しても手当を受ける事すらできませんでした。小さな傷が原因で破傷風にかかったり、ウジが湧いたりして命を落とす者も多数発生。戦闘による死者よりも、餓死者・病死者の数が圧倒的に多かったのが、インパール作戦の実態でした。

インパール作戦をわかりやすく解説④ 死者が道標の「白骨街道」の悲劇

出典:https://image.news.livedoor.com/

遅過ぎた撤退命令

佐藤幸徳師団長の抗命もあり、作戦の失敗は誰の目にも明らかでした。しかし、牟田口廉也が正式に作戦中止命令を出したのは7月3日になってからでした。この遅過ぎた決断が、更なる悲劇を生む事になりました。

撤退命令が出されたとき、前線の部隊はすでに戦闘能力を失い、将兵は動く事すらままならない状態でした。しかも、撤退路は雨季の豪雨によって寸断され、追撃してくるイギリス軍の攻撃にもさらされました。

死体が延々と連なる凄惨な「白骨街道」

ビルマへと続く撤退路には、力尽きて倒れた日本兵の死体が延々と連なる事となりました。 遺体は熱帯の気候と雨によってすぐに腐敗し、やがて白骨化します。後から続く兵士達は、この累々と横たわる戦友の死体を目印に進むしかありませんでした。この道は、いつしか兵士達の間で「白骨街道」と呼ばれるようになりました。

ある生存者は、「亡くなって1ヶ月も経てば白骨になり、1週間程度の遺体からはどす黒い汁が流れ、蠅が黒い塊のように群がっていた」と証言しています。瀕死の兵士が、傍らの骸骨を握りしめ「この人と一緒に行く」とうわ言を言っていたという凄惨な光景も記録されています。

追撃してきたイギリス軍兵士でさえ、この「白骨街道」の惨状に渓谷の入り口で足を止めたとの記録も残されています。

夥しい数の死者

インパール作戦における日本軍の損害は極めて甚大でした。作戦に参加した兵力約8万6000人から10万人のうち、戦死・戦病死・行方不明者は3万人から5万人以上と推定されています。

特に作戦中止後の撤退過程での死者数が全体の約6割を占めたという調査結果もあり、いかに撤退が悲惨を極めたかが窺えます。

イギリス・インド軍の死者と負傷者が合わせて約1万7千人であった事と比較しても、その損害の大きさが際立ちます。この作戦の失敗は単なる1つの戦闘の敗北ではなく、1つの軍隊が組織的に自壊していく過程そのものでした。

インパール作戦が失敗した理由① 補給を完全に無視した無謀な作戦計画

出典:https://upload.wikimedia.org/

インパール作戦が「史上最悪の作戦」とまで呼ばれるほどの大失敗に終わった理由は、単一のものではなく、複数の要因が複合的に絡み合った結果でしたが、主な理由をいくつか挙げていきます。

まず、インパール作戦失敗の根本的な理由となったのは、兵站(へいたん)、すなわち補給計画の完全な欠如でした。

精神論が優先された作戦計画

作戦を強行した第15軍司令官・牟田口廉也中将は、「日本人は草食動物だ」、「糧は敵に求めよ」などの精神論を振りかざし、食料や弾薬の具体的な輸送計画を極めて軽視しました。

「ジンギスカン作戦」の破綻

食料運搬の多くを荷牛に頼り、いざとなればその牛を食料にするという「ジンギスカン作戦」は、机上の空論でした。険しい山道や渡河の際に多くの牛を失い、作戦初期の段階で食料供給は早々に行き詰まりました。

地形と気候の無視

インパール作戦の地域は、標高2000〜3000m級の山々が連なるアラカン山脈を越える、世界有数の険しい地形です。さらに、雨季になれば豪雨で道は泥濘と化し、マラリアや赤痢などの疫病が蔓延する過酷な環境でしたが、こうした現実的な障害は計画段階で全く考慮されませんでした。

インパール作戦が失敗した理由② 指導者層の能力不足と組織の機能不全

インパール作戦が失敗した理由としては、指導者層の能力不足と軍組織の機能不全です。

牟田口廉也司令官個人の問題と、それを止められなかった組織全体の問題が悲劇を拡大させました。

司令官・牟田口廉也の固執

牟田口廉也中将は、過去の成功体験からくる過剰な自信と功名心から、多くの部下の反対意見を「必勝の信念がない」として退け、作戦決行に固執しました。現場の実情を無視した督戦を繰り返し、作戦が明らかに失敗に瀕しても中止の決断を遅らせ被害を甚大なものにしました。

司令部内の不和と対立

出典:https://www.rekishijin.com/

牟田口廉也司令官と、隷下の師団長(特に第31師団長・佐藤幸徳中将)との間には深刻な不信感があり、円滑な意思疎通ができませんでした。これが、日本陸軍史上前代未聞とされる佐藤幸徳師団長の独断撤退という陸軍史上前代未聞の抗命につながる一因ともなりました。

無責任な意思決定のプロセス

南方軍や大本営といった上級司令部も作戦の無謀さを認識しながら、牟田口の熱意やインド独立運動への期待感に押される形で最終的に作戦を承認してしまいました。組織としてリスクを管理し、無謀な計画を止める機能が働かなかったのです。

インパール作戦が失敗した理由③ 連合国軍の的確な戦略と圧倒的な物量

出典:https://upload.wikimedia.org/

日本軍が精神論に頼る一方で、敵であったイギリス軍は極めて合理的かつ近代的な戦い方で日本軍を迎え撃ちました。

連合軍の周到な事前準備

イギリス軍は日本軍の作戦を事前に察知し、インパールに15万人もの大兵力を集結させ、鉄壁の防衛体制を敷いていました。

制空権の確保と航空輸送

出典:https://upload.wikimedia.org/

連合国軍はビルマ方面の制空権を完全に掌握していました。これにより、輸送機でインパールへ大量の物資を空輸し続け、日本軍が補給に苦しむのを尻目に、前線の兵站を維持しました。孤立した拠点にも空から物資を投下する事で持久戦に持ち込む事ができたのです。

日本軍の補給路遮断

イギリス軍は日本軍の弱点が補給にあることを見抜き、その脆弱な補給路を徹底的に攻撃して日本軍を飢餓状態に追い込みました。

これらの要因が重なり、インパール作戦は戦闘で敗れる以前に、飢えと病気によって自壊するという悲劇的な結末を迎えました。投入兵力約9万人のうち、生還者はわずかであり、死者の多くが戦闘ではなく餓死や病死であった事が、この作戦の悲惨さを物語っています。

インパール作戦のその後① 牟田口廉也の軽すぎる罰への批判と余生

インパール作戦のその後についても見ていきます。

インパール作戦を強行した張本人である牟田口廉也中将は、1944年8月に第15軍司令官を解任され予備役に編入されました。

牟田口廉也中将は、終戦後は戦犯としてシンガポールでイギリス軍の軍事法廷に立ちましたが、インパール作戦の責任を問われる事はなく、部下の虐殺事件に関与したとして禁固2年の判決を受けたのみでした。

帰国後、牟田口廉也は作戦の正当性を主張し続け、失敗の責任は補給の約束を破った上層部や、命令に背いた佐藤師団長にあると弁明に終始しています。牟田口廉也の自己弁護に満ちた言動は、多くの生存者や遺族の怒りを買いました。

牟田口廉也の晩年は、作戦の膨大な死者を慰霊する日々を送ったと伝えられていますが、その心中に真の悔恨があったのかは定かではありません。

牟田口廉也は1966年8月2日、77歳でその生涯を閉じています。

インパール作戦のその後② 命令に背いた佐藤幸徳師団長は事実上の更迭

出典:https://lh5.googleusercontent.com/

独断で撤退を決断し、多くの部下の命を救ったとされる佐藤幸徳中将は、抗命の罪で軍法会議にかけられるはずでした。

しかし、陸軍上層部は組織の体面を保つためか、彼を「心身喪失(精神病)」と断定し、軍法会議を回避しています。事実上の更迭であり、佐藤幸徳中将は不名誉な形で軍を去る事になりました。

終戦後、佐藤幸徳氏は故郷の山形県で静かに暮らし、1959年に65歳で亡くなりました。

佐藤幸徳中将の決断については、「多くの兵士を救った英断」と評価する声がある一方で、「師団の一部は救ったが、作戦全体の崩壊を招き、結果的により多くの犠牲者を出した」という批判的な見方も存在します。

しかし、極限状況下で部下の命を優先した彼の行動は、無謀な命令を下し続けた牟田口廉也とは対照的に語られる事が多いようです。

インパール作戦のその後③ 作戦の失敗は連合国軍のビルマ奪還を決定的に

出典:https://upload.wikimedia.org/

インパール作戦の壊滅的な敗北は、ビルマ方面における日本軍の戦力を完全に失わせ、連合国軍によるビルマ奪還を決定的なものにしました。

これは、太平洋戦争全体の戦局にも影響を与え、日本の敗戦を早める要因の1つとなりました。

そして何よりも、インパール作戦は当時の日本軍指導者層の精神主義、楽観主義、そして人命軽視が、いかに悲劇的な結果を招くかを後世に痛烈な教訓として残しています。

インパール作戦の生存者たちのその後

インパール作戦の地獄のような戦場から奇跡的に生還した生存者達もまた、生涯にわたって戦争の傷跡を背負い続ける事になりました。

生存者の心と体に刻まれた傷

インパール作戦の生存者の多くは、マラリアなどの後遺症や、飢餓による栄養失調、戦闘で負った傷に生涯苦しめられました。

そして、それ以上に深刻だったのが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に代表される精神的な後遺症でした。凄惨な光景、戦友の死、そして「共食い」のような極限状況の記憶は、生存者達の心に深く刻み込まれ、生涯にわたって苦しませ続けました。

インパール作戦の多くの生存者は、戦後の平和な社会で戦争体験を語ることを躊躇いました。その悲惨さ故に、家族にすら話せない記憶を抱え、孤独のうちに苦しんだ方も少なくありませんでした。

ある生存者の子孫は、この生存者が生前はインパール作戦について何も語らず、遺品の中から戦友会の資料が見つけ、初めてその事実を知ったと話されています。多くの生存者の方が、自らの家族にすらその悲惨な記憶を語る事ができなかった事を示しているのではないかと思います。

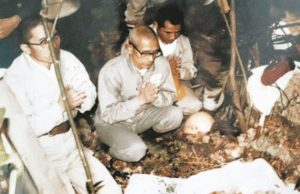

生存者による慰霊と証言活動

出典:https://static.tokyo-np.co.jp/

一方で、亡くなった戦友達の無念を晴らし、2度とあのような悲劇を繰り返してはならないという強い思いから、慰霊や証言活動に後半生を捧げた生存者の方も多くいました。この方々は戦友会を結成し慰霊碑を建立し、毎年追悼行事を営まれていました。

また、高齢になってから、自らの体験を後世に伝えようと重い口を開き始めた生存者の方も多くいました。100歳を超えてなお、メディアの取材に応じて、「戦争は本当に怖いものだ」、「あのような過ちを繰り返してはいけない」と訴え続ける生存者の方もいます。

インパール作戦の生存者の方々の言葉は、単なる過去の記録ではなく、未来への警鐘として非常に重いものです。

抗命し独断で撤退を実施した佐藤幸徳師団長を「命の恩人」と語り、その決断に感謝し続ける生存者の方もいます。生存者の方々の貴重な証言の数々は、インパール作戦の悲劇を多面的に理解し、2度とこのような過ちを繰り返さないと現代を生きる人々に戒めるためにとても大切なものです。

インパール作戦の現在① 未だに終わらない遺骨の回収

太平洋戦争の記憶が風化しつつある現代において、インパール作戦の悲劇をどのように継承してくかも重要な課題だと言えます。

ここからは、インパール作戦の現在についても見ていきます。

インパール作戦の死者の遺骨は、現在もまだインドやミャンマーの山中に数多く残されています。

終戦後、長らく続いたミャンマー国内の内戦などの影響もあり、遺骨の回収は困難を極めてきました。近年、日本政府やNPO法人、僧侶などが中心となって、現地の少数民族の協力を得ながら遺骨収集活動が現在も続けられています。

しかし、当時を知る現地の高齢者も少なくなり、遺骨の発見は年々難しくなっていると伝えられています。一柱でも多くの遺骨を故郷に帰す事は、国として果たすべき責務であり、時間との戦いとなっています。

インパール作戦の現在② 犠牲者や生存者の子孫による取り組み

現在は、インパール作戦に従軍した祖父を持つ子孫達が、その記憶を継承しようとする動きも生まれています。祖父が残した詳細な手記を発見し、その史料的価値を問いかける子孫の方もいます。

また、祖父が生存者であった事をきっかけに、ミャンマーの歴史研究に関わり、戦跡を巡る活動を続ける子孫の方もいます。

こうしたインパール作戦の生存者や死者の子孫たちの活動は、個人的なルーツを探る旅であると同時に、戦争の記憶を次の世代へとつなぐ重要な役割を担っています。

動画サイトやSNSを通じて、若い世代にも分かりやすくインパール作戦の悲劇を伝えようとする試みも始まっています。

まとめ

今回は、太平洋戦争の末期である1944年に実施され、無謀な作戦計画による膨大な死者を出した「インパール作戦」についてわかりやすくまとめてみました。

インパール作戦は、一部の無能な指揮官・牟田口廉也中将によって引き起こされた特殊な悲劇でありません。これは、当時の日本が陥っていた組織的な病理、すなわち精神主義への傾倒と情報の軽視、人命の軽視、そして、無責任な意思決定システムが絡み合って引き起こされた悲劇でした。

インパール作戦に参加した兵士の多くは飢えや病に倒れ、約9万の兵力のうち3万人から5万人もの死者が発生しました。その多くは撤退時に亡くなり、撤退路には白骨が延々と連なり「白骨街道」と呼ばれました。

インパール作戦の失敗は、一部の司令官の誤った判断を、誰がどのように止める事ができるのかを現代に問いかけていると言えます。

インパール作戦の記憶を風化させる事なく、その教訓を語り継いでいく事が、現在に生きる人々の責務であり、亡くなった全ての犠牲者への最大の慰霊になるのではないかと思います。