富山県にある「黒部ダム」は、日本でも有数の巨大ダムで観光地としても人気です。

この記事では黒部ダムがなぜ有名かや建設時の死者と殉職者の死因、「人が埋まってる」という都市伝説の真相、建設時の事故や事件、人気の観光放水の見方や行き方、現在などについてまとめました。

この記事の目次

黒部ダムは富山県東部に位置する日本代表するダムの1つ

出典:https://www.kurobe-dam.com/

「黒部ダム」とは、富山県の立山連峰と後立山連峰の間に深く刻まれた黒部峡谷の最奥部にそびえ立つ日本最大級のアーチ式コンクリートダムです。

堤高186メートル、堤頂長492メートルという圧倒的なスケールを誇り、年間100万人近くの観光客が訪れる日本を代表する観光地の1つでもあります。

しかし、その壮麗な姿の裏には、戦後日本の復興を支えたエネルギー開発への渇望、過酷な自然との闘い、そして171名もの尊い犠牲という壮絶な物語が秘められています。

ここでは、そんな黒部ダムについて詳しく紹介してきます。

黒部ダムはなぜ有名なのか

黒部ダムは単なる大規模な建造物というだけでなく、国民的な知名度を誇ります。ここでは黒部ダムがなぜ有名なのか、いくつかの理由を紹介します。

黒部ダムはなぜ有名① 戦後復興の象徴としての国家的プロジェクト

黒部ダム建設の直接的な引き金となったのは、第二次世界大戦後の関西地方における深刻な電力不足でした。経済復興が急速に進む一方で、電力供給が全く追いつかず、家庭では頻繁に停電が起こり、工場の操業もままならない状況が続いていました。

この慢性的な電力不足は、市民生活を脅かし、日本の復興そのものの足かせとなっていました。

この国家的危機を打開する切り札として白羽の矢が立ったのが、手つかずの秘境、黒部峡谷だったのです。

北アルプスの3000メートル級の山々に囲まれ、豊富な雪解け水と急峻な地形を持つ黒部川は、水力発電のポテンシャルが極めて高い場所として大正時代から注目されていました。しかし、あまりにも過酷な自然環境がこれまで何度も開発を阻んできたという歴史がありました。

関西電力は、会社の存亡、そして関西経済の未来を賭け、この前人未到の地での巨大ダム建設という壮大なプロジェクトに挑むことを決断。総工費は513億円で、これは当時の関西電力の資本金の5倍にも相当する金額であり、まさに社運を賭した一世一代の大事業でした。

この「関西の電力を一気に賄う」という明確な目的と、不可能に挑戦する壮大なスケールが、黒部ダムを単なる発電施設ではなく、戦後日本の高度経済成長を象徴する一大プロジェクトとして人々の記憶に刻み込まれる事になったのです。

黒部ダムはなぜ有名② 「世紀の難工事」としてのドラマ性

黒部ダム建設が人々の心を惹きつけてやまない最大の理由は、その建設過程が「世紀の難工事」と形容されるほどの困難を極めた点にあります。特に、資材搬入ルートとして掘削された大町トンネル(現在の関電トンネル)における「破砕帯」との遭遇はその象徴として語られます。

1957年5月、トンネル入口から1600メートルほど掘り進んだ地点で、岩盤の中で岩が砕け、大量の地下水を溜め込んだ非常にもろい地層「破砕帯」にぶつかりました。摂氏4度の冷たい地下水が、毎秒660リットルという凄まじい勢いで大量の土砂と共に噴出。掘削作業は完全に暗礁に乗り上げました。

この絶望的な状況を克服するため、当時の最新技術が投入され、作業員たちは決死の覚悟で7ヶ月にも及ぶ苦闘を続けたのです。この破砕帯突破の物語は、自然の猛威に人間の知恵と勇気で立ち向かう姿として、多くの人々に感動を与えました。

当時、「黒部にケガはない」という言葉が建設現場で囁かれましたが、これは労働災害がないという意味ではなく、「落ちたらケガでは済まない」、つまりミスが即「死」に繋がるという過酷な現実を物語る言葉でした。

厳冬期には気温がマイナス20度にも達し、いつ雪崩に襲われるか分からない恐怖と隣り合わせの環境でした。こうした極限状況下で、延べ1000万人もの人々が情熱と使命感を胸に建設に従事した事実そのものが、黒部ダムの物語に比類なき重みとドラマ性を与えています。

黒部ダムはなぜ有名③ メディアが伝えた感動の物語

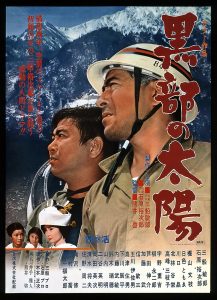

出典:https://av.watch.impress.co.jp/

この壮絶な建設の物語は、様々なメディアを通じて語り継がれ、黒部ダムの名を不動のものにしました。

その代表格が、1968年に公開された石原裕次郎主演の映画「黒部の太陽」です。熊谷組の技師が破砕帯突破に挑む姿を描いたこの作品は、興行的に大成功を収め、黒部ダムの難工事を世に知らしめました。小説やテレビドラマとしても度々映像化され、世代を超えて語り継がれる国民的物語となったのです。

さらに、2000年代に入ると、NHKの人気ドキュメンタリー番組「プロジェクトX〜挑戦者たち〜」で黒部ダム建設が取り上げられます。番組は、名もなき技術者や作業員たちの苦闘と功績に焦点を当て、改めて多くの視聴者に感動を与えました。

これらのメディア展開により、黒部ダムは単なる建造物ではなく、困難に打ち勝った日本人の不屈の精神を象念するモニュメントとして、人々の心に深く刻まれているのです。

黒部ダムはなぜ有名④ 立山黒部アルペンルートという唯一無二の観光体験

黒部ダムは、それ自体が目的地であると同時に、3000メートル級の北アルプスを貫く世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」のハイライトでもあります。ケーブルカー、高原バス、電気バス、ロープウェイといった6種類の乗り物を乗り継ぎながら、四季折々の雄大な自然景観を楽しむことができるこのルートは、黒部ダム観光を唯一無二の体験へと昇華させてます。

黒部ダムへの道のりそのものが壮大なアトラクションとなっており、訪れる人々を魅了し続けています。ダムという巨大な人工物と、北アルプスの圧倒的な大自然とが見事に調和した景観こそが、黒部ダムを日本屈指の観光地たらしめている最大の要因だと言えます。

黒部ダム建設時の大量の死者…171名の殉職者とその死因とは

出典:https://www.kurobe-dam.com/

黒部ダムの栄光の歴史は、171名という多くの死者(建設時の殉職者)の上に成り立っています。ダムサイトの右岸には、その方々の名を刻んだ慰霊碑が静かに佇み、訪れる人々に建設工事の過酷さを静かに語りかけています。

黒部ダム建設時の死者(殉職者)は171名

黒部ダムの建設工事では、1956年の着工から1963年の完成までの7年間で、171名もの死者を出しました。延べ1000万人が従事した巨大プロジェクトであったとはいえ、この数字は工事がいかに危険と隣り合わせであったかを物語っています。

当時、「電力開発は1万キロワット生むごとに死者が1人出る」とさえ言われていました。25万キロワットの電力を生み出した黒部ダムの建設で171人の死者を出したことは、秘境でのダム建設の困難さを如実に示していると言えます。

多くの死者(殉職者)が出た原因はあまりにも過酷な環境

前述の「黒部にケガはない」という言葉は、当時の労働環境の厳しさを端的に表しています。断崖絶壁での高所作業、いつ落盤が起きるか分からないトンネル内部、そしていつ発生するか予測不能な雪崩の恐怖。一つ間違えれば即座に命を奪われる極限の状況下で、作業員たちは日々作業に従事していたのです。

特に冬季の黒部峡谷は、想像を絶する厳しさでした。気温は氷点下20度を下回り、豪雪によって陸の孤島と化します。食料や資材の運搬も困難を極め、時には食料が底をつくこともあったといいます。このような厳しい環境が、多くの悲劇を生む一因となったことは紛れもない事実です。

黒部ダム建設工事での死者(殉職者)の死因

黒部ダム建設工事の死者171名の死因の内訳は、この工事の多様な危険性を浮き彫りにしています。記録によれば、主な死因は以下の通りです。

-

転落事故:60名

-

落盤事故:49名

-

車両事故(トラック、トロッコなど):31名

-

その他(雪崩など):31名

死因で最も多い転落事故は、切り立った崖での作業がいかに危険であったかを示しています。また、トンネル工事の困難さを物語る落盤事故も多数発生しました。さらに、狭く険しい工事用道路でのトラックや、トンネル内を走るトロッコによる車両事故も後を絶ちませんでした。

そして、黒部の自然の猛威を象徴するのが雪崩による犠牲でした。黒部川第三発電所の建設時には、泡雪崩(ほうなだれ)が作業員の宿舎(飯場)を2度にわたって直撃し、100名以上の死者を出す大惨事となった記録も残っており、黒部ダム建設においても雪崩は最大の脅威の1つでした。

これらの数字は、作業員たちが人工的な危険と自然の脅威の両方に常に晒されていたという事実を示しています。

黒部ダム建設における最大の難関であった地下水噴出事故

出典:https://www.kurobe-dam.com/

黒部ダム建設における数々の困難の中でも、大町トンネルの破砕帯突破は「世紀の難工事」を象徴する最大の試練でした。

大町トンネル(現在の関電トンネル)の重要性

黒部ダムの建設現場は、3000メートル級の山々に閉ざされた陸の孤島でした。

巨大なダムを建設するためには、膨大な量のセメントや重機、そして数多くの作業員を現場へ送り込む輸送路の確保が絶対条件でした。

そこで計画されたのが、長野県大町市(当時)の扇沢とダムサイトを結ぶ、全長5.4キロメートルの大町トンネル(現在の関電トンネル)の建設です。このトンネルの完成なくして、ダム本体の本格的な着工はあり得ませんでした。

悪夢の破砕帯での毎秒660リットルの地下水噴出事故

1956年8月に始まったトンネル掘削は、当初は順調に進んでいました。しかし翌年5月、扇沢の入口から1691メートルの地点で、掘削機は突如として軟弱な地層に突き当たります。それが、岩盤がもろく砕け、高圧の地下水を大量に含んだ「破砕帯」だったのです。

次の瞬間、摂氏4度という極寒の地下水が、水深400メートルの水圧に相当する凄まじい力で噴出。大量の土砂を巻き込みながら、坑内は一瞬にして濁流に飲み込まれました。作業員たちは命からがら退避しましたが、近代的な掘削機械もなすすべなく押し流されました。

この破砕帯の長さはわずか80メートル。しかし、この短い区間が、トンネル工事全体の前に巨大な壁として立ちはだかったのです。

7ヶ月の苦闘と奇跡の突破

絶望的な状況の中、現場ではあらゆる工法が試されました。水抜き用のトンネルを掘り、パイプを打ち込んでセメントを注入するも、強大な水圧の前にはことごとく失敗に終わりました。

専門家の中には、ルート変更を進言する者もありましたが、現場の技術者たちは諦めませんでした。

最終的に、アメリカの最新技術であった「ケミカルグラウト工法」や、セメントを注入して地盤を固める「グラウチング工法」などを組み合わせた複合的なアプローチが採用され、作業員たちは噴出する冷水に耐えながら、決死の覚悟で作業を続けました。

そして、7ヶ月にも及ぶ苦闘の末、ついに破砕帯を突破することに成功。この不可能を可能にした壮絶な闘いは、映画「黒部の太陽」でもクライマックスとして描かれ、多くの人々に感動を与えました。

現在、関電トンネル電気バスでこの区間を通過する際には、破砕帯であったことを示す青い照明が点灯し、当時の苦闘を今に伝えています。

黒部ダムには「人が埋まってる」という都市伝説と心霊の噂

これほどまでに過酷な工事であったことから、黒部ダムにはある都市伝説が囁かれています。「建設作業員の遺体が、ダムのコンクリートの中に埋まっている」というものです。

「人が埋まってる」という都市伝説の流布とその背景

この「人が埋まってる」という黒部ダムの都市伝説は、いわゆる「人柱伝説」と呼ばれるもので、全国各地の巨大なトンネルやダム建設にまつわる噂として古くから存在しています。

黒部ダムの場合、171名という多くの殉職者を出した事実、そして当時の労働環境の過酷さから、こうした噂が生まれやすかったと考えられます。また、日雇い労働者も多く、身元不明のまま亡くなった人もいたのではないか、という憶測が噂に拍車をかけた可能性もあります。

そして、あまりにも巨大な建造物であるため、その建設には人知を超えた何か、つまり「人身御供」が必要だったのではないかという、畏怖の念が根底にあり「人が埋まってる」という都市伝説が形成されていったと考えられます。

「人が埋まってる」という都市伝説を裏付ける公式な記録や証拠はない

しかし、この黒部ダムには「人が埋まってる」という噂を裏付ける公式な記録や証拠は一切存在しません。ダムのコンクリートは、厳格な品質管理のもとで打設されます。強度計算に影響を及ぼすような異物の混入は、ダムの安全性そのものを揺るがすため、考えられないというが専門的な見解として示されています。

尊い犠牲者が出たことは事実ではありますが、死者達は丁重に弔われ、ダムのほとりにある慰霊碑にその名が刻まれています。「人が埋まってる」という話は、あくまでも世紀の難工事の過酷さを象徴する都市伝説であり、事実ではないと考えるのが妥当です。

心霊スポットとしての一面

一方で、黒部ダムは心霊スポットとしても知られています。建設中に亡くなった作業員の霊が現れる、という噂が絶えないのです。

具体的には、「男性の幽霊が彷徨っている」、「写真に黒い顔のシミが写り込む」といった話が語られています。

これもまた、多くの犠牲の上にダムが成り立っているという歴史的背景が、人々の心に影響を与えているものと考えられます。

訪れる際は、慰霊碑に手を合わせ、先人たちへの敬意と感謝の念を忘れないようにしたいものです。

黒部ダムにまつわる事件の記録

出典:https://www.info-toyama.com/

黒部ダムに関して、一般的に知られる「事件」というものはあまりありません。

しかし、建設当時の社会情勢を鑑みると、水面下では様々な出来事があったと推測されます。

建設当時は、多くの労働者が全国から集められており、中にはいわゆる「タコ部屋労働」に近い環境で働かされていた人々もいたと言われています。厳しい労働環境から、労働者間のトラブルや喧嘩、さらには暴力的な事件も少なからず発生したという噂も存在するのも事実です。

しかし、これらの事件が公式な記録として残ることは少なく、多くは現場で作業に従事した人々の口伝として語られるているのみなのです。

そして、黒部ダム完成後においても、特筆すべき大きな「事件」の記録は見当たりません。

黒部ダムの「観光放水」が圧巻だとして国内外から多くの人々が訪れている

現在の黒部ダムを語る上で欠かせないのが、夏の風物詩となっている「観光放水」です。

観光放水の目的と概要

この放水は、発電のために行われているわけではありません。その主な目的は、黒部峡谷の景観維持と、下流の河川環境の保全です。ダムによって堰き止められた水の一部を放流することで、本来の川の流れに近い環境を維持しているのです。

そして、そのダイナミックな光景を観光客に楽しんでもらうために、期間を定めて公開されており、「観光放水」と呼ばれているのです。

観光放水の期間と時間…いつ見る事ができるのか

黒部ダムの観光放水は、例年6月26日から10月15日まで実施されます。放水時間は、季節によって異なり、日照時間に合わせて調整されます。例えば、2025年のスケジュールは以下の通りです。

-

6月26日~7月31日:午前6:00 ~ 午後5:30

-

8月1日~9月10日:午前6:30 ~ 午後5:00

-

9月11日~10月15日:午前7:00 ~ 午後4:30

この時間内は、基本的に連続して放水が行われています。ただし、天候などにより中止される場合もあるため、訪れる際は公式サイトで最新情報を確認することをお勧めします。

毎秒10トン以上の放水の大迫力と虹の絶景

放水口から吐き出される水の量は、毎秒10トンから15トン。凄まじい水圧によって霧状になった水が、轟音とともに黒部峡谷へと落下していく様は、まさに圧巻の一言に尽きます。

そして、晴れた日には、この水しぶきに太陽の光が反射し、美しい虹がかかることがあります。特に、太陽の位置が低い午前中には、より鮮やかな虹が見られる可能性が高くこの壮大なダムと美しい虹が織りなす光景は、訪れる多くの観光客を魅了しています。

観光放水のおすすめ観覧スポット

観光放水を満喫できるスポットはいくつかあり、それぞれ異なる角度からその迫力を体感できます。

ダム展望台(標高1508m)

出典:https://www.kurobe-dam.com/

-

黒部ダム駅から220段の階段を上った先にある、最も高い位置からの眺めを楽しめる場所です。

ダム全体と放水を一望でき、北アルプスの山々とのコントラストが美しく、写真撮影の定番スポットです。

放水観覧ステージ

ダムの堰堤(えんてい)とほぼ同じ高さにあり、放水を間近に感じられるビュースポットです。 水しぶきがかかるほどの臨場感を味わえます。

新展望広場・レインボーテラス

出典:https://www.kurobe-dam.com/

ダムを真横から、そして見上げるようなアングルで眺めることができます。風向きによっては、放水が生み出すミストを浴びることもでき、夏場は特に気持ちが良いスポットです。

黒部ダムへの行き方(アクセス方法)

出典:https://www.kurobe-dam.com/

黒部ダムは、富山県と長野県の県境に位置しており、自家用車で直接乗り入れることはできません。行き方としては、立山黒部アルペンルートの様々な乗り物を乗り継いで向かうことになります。

アクセスルートは大きく分けて、長野県側から入る「扇沢ルート」と、富山県側から入る「立山ルート」の2つがあります。

黒部ダムへの行き方① 長野県側からのアクセス(扇沢ルート)

首都圏や中京方面から向かう場合や、黒部ダムだけをピンポイントで観光したい場合に便利なのが、長野県大町市の「扇沢駅」を起点とするルートです。

扇沢ルートでの主なアクセス方法

自動車:長野自動車道・安曇野ICから約1時間で扇沢駅に到着。扇沢駅には大規模な駐車場が完備されています。

公共交通機関:JR大糸線・信濃大町駅や、JR長野駅から扇沢行きの路線バス・特急バスが運行されています。

-

扇沢駅からのルート:扇沢駅 →(関電トンネル電気バス 約16分)→ 黒部ダム駅というルートで黒部ダムへ向かう事ができます。このルートは乗り換えが少なく、所要時間も短いため、最も手軽に黒部ダムへアクセスできる方法です。

黒部ダムへの行き方② 富山県側からのアクセス(立山ルート)

関西や北陸方面から向かう場合や、立山黒部アルペンルート全体の観光を楽しみたい場合におすすめなのが、富山県立山町の「立山駅」を起点とするルートです。

立山ルートでの主なアクセス方法

自動車:北陸自動車道・立山ICから約40分で立山駅に到着。駅周辺に駐車場があります。

公共交通機関:富山地方鉄道で電鉄富山駅から立山駅へ(約65分)。

立山駅からのルート:

立山駅 →(立山ケーブルカー 約7分)→ 美女平

美女平 →(立山高原バス 約50分)→ 室堂

室堂 →(立山トンネル電気バス 約10分)→ 大観峰

大観峰 →(立山ロープウェイ 約7分)→ 黒部平

黒部平 →(黒部ケーブルカー 約5分)→ 黒部湖駅

黒部湖駅から徒歩で黒部ダムへ

このルートは、片道約2時間半と時間はかかるが、室堂平の絶景や、支柱が一本もないロープウェイからの大パノラマなど、アルペンルートの醍醐味を存分に味わうことができるルートです。

黒部ダムの現在① 関西地方への電力供給に重要な役割

完成から半世紀以上が経過した現在も、黒部ダムはその価値を失うことなく、多方面で重要な役割を担い続けています。

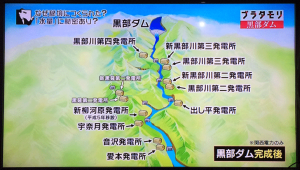

黒部ダムの第一の役割は、現在も昔も変わらず水力発電です。ダムに貯えられた水は、地下に建設された黒部川第四発電所へと送られ、クリーンなエネルギーを生み出しています。この電力は、関西地方の生活や産業を支え続けています。

黒部ダムの現在② インフラツーリズムの聖地とみなされている

出典:https://www.city.omachi.nagano.jp/

近年、ダムや橋、工場といった産業インフラを観光資源として楽しむ「インフラツーリズム」が注目されているが、黒部ダムはその先駆けとも言える存在で、現在はその聖地とみなされています。

壮大なスケールの建造物美、建設の背景にあるドラマ、そして周囲の雄大な自然が一体となり、他に類を見ない魅力的な観光地を形成しています。

名物の「黒部ダムカレー」は、ダム湖を模した緑色のカレーと、堰堤に見立てたご飯が特徴のご当地グルメとして人気を博しています。また、ダム湖を周遊する遊覧船「ガルベ」に乗れば、湖上からしか見られない景色を楽しむことができます。

黒部ダムの現在③ 新たな観光ルートの一般開放で注目

現在の黒部ダムの新たな魅力として、2024年から一般開放が始まった「黒部宇奈月キャニオンルート」が注目されています。

これは、これまで関西電力の工事用ルートとして使用されてきた道の一部を旅行商品として開放するもので、黒部ダムと黒部峡谷鉄道の欅平駅を結んでいます。

これまで一般の人が目にすることのできなかった断崖絶壁の景観や、工事の痕跡を間近に体験できる、新たなアドベンチャーツーリズムとしての期待が高まっています。

まとめ

今回は、富山県にある日本最大級のダムで観光名所としても人気の高い「黒部ダム」についてまとめてみました。

黒部ダムは日本で最も有名なダムですが、なぜ有名なのかは、「戦後復興」の象徴であった事や、事故により多くの死者を出しながらも不屈の努力により建設されたドラマ性、メディアが感動的にそのエピソードを伝えた事などが理由となっています。

黒部ダムの建設時には171名もの殉職者が出ましたが、その死因は転落事故や落盤事故、車両事故、雪崩などの自然の事故によるものでした。

こうした多くの死者が出たためか黒部ダムには「人が埋まってる」という都市伝説が囁かれていますが、その証拠はなくただの噂です。

黒部ダムで大きな事件が起きたという記録はなく、現在も安全な場所だと言えます。

現在の黒部ダムは観光放水が人気で観光地として人気です。行き方としては、自動車や公共交通機関、電車を利用したアクセス方法などがあります。