「日本三大ドヤ街」の1つで東京都内のドヤ街である「山谷地区」が話題です。

この記事では山谷地区はどこにあるのかや最寄駅、昔から現在に至る歴史、治安の状況や女性が1人訪れても安全なのか、社会問題化したホームレスの現状や暴動事件、現在の様子などについてまとめました。

この記事の目次

- 山谷地区は東京都台東区北東部一帯の通称で日本三大ドヤ街の1つ

- 山谷地区(ドヤ街)の場所はどこか…現在の東京清川・日本堤・東浅草一帯

- 山谷地区(ドヤ街)の最寄駅は東京メトロの南千住駅や都電の三ノ輪橋駅

- 山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史① 江戸時代は宿場町や被差別民居住地域

- 山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史② 明治期から労働者の街の特色が強まった

- 山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史③ 太平洋戦争と戦後復興期

- 山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史④ 高度成長期と暴動事件

- 山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史⑤ 70年代から80年代にかけて事件が頻発

- 山谷地区(ドヤ街)は現在は治安が安定してきており女性の宿泊なども可能

- 山谷地区(ドヤ街)の現在① ホームレスは減少傾向も高齢化等の課題多数

- 山谷地区(ドヤ街)の現在② 労働者の街から生活保護受給者の街へと変化

- まとめ

山谷地区は東京都台東区北東部一帯の通称で日本三大ドヤ街の1つ

「山谷(さんや)」とは、東京都台東区北東部一帯の地区の通称(かつては正式な行政地名だった)で、日雇い労働者の街を意味する「ドヤ街」として知られ、大阪の西成地区、神奈川県横浜の寿町と並んで「日本三大ドヤ街」の1つにも数えられる場所です。

山谷地区には明治期から戦後の復興期、経済成長期からバブル期にかけての長い期間にわたって多くの日雇い労働者が仕事を求めて集まった地域で「ドヤ」と呼ばれる安価な宿泊施設が多数建ち並び「ドヤ街」を形成した歴史を持ちます。

また、その一方で山谷地区は、大きな暴動事件や労働者過激派集団と暴力団の抗争事件などが頻発するなど、東京都内でも極めて治安の悪い地区として知られていましたが、現在はそうしたイメージからの変化が見られるようです。

この記事では、ドヤ街としての山谷地区の昔からの歴史や現在の様子と状況などを中心に紹介していきます。

山谷地区(ドヤ街)の場所はどこか…現在の東京清川・日本堤・東浅草一帯

出典:https://article-image-ix.nikkei.com/

日本三大ドヤ街の1つとして知られる山谷地区の場所がどこかについて見ていきます。

山谷地区の場所は、明治通りと吉野通り(東京都道464号)の交わる「泪橋交差点」を中心とした、簡易宿泊所(通称・ドヤ)の密集地帯にあたります。

ちょうど隅田川が東と北を流れる地域に位置し、該当地域の総面積は約1.65平方キロメートルです。

現在の住所表記ではどこにあたるかですが、東京都台東区の清川1丁目・2丁目、東浅草2丁目、日本堤1丁目・2丁目、橋場2丁目、東京都荒川区の南千住1丁目・2丁目・3丁目・5丁目・7丁目が山谷地区に該当する地域です。

山谷地区(ドヤ街)の最寄駅は東京メトロの南千住駅や都電の三ノ輪橋駅

出典:https://image02.seesaawiki.jp/

山谷地区の最寄駅は、東京メトロの日比谷線「南千住駅」で、山谷地区の中心に位置する泪橋交差点まで南へ約600m徒歩で約9分の位置にあります。

また、山谷地区の最寄駅としては都電荒川線「三ノ輪橋駅」もあり西に隣接する場所に位置し泪橋交差点まで東へ約1kmほどの場所です。

山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史① 江戸時代は宿場町や被差別民居住地域

山谷地区は元々は「三家」、「三屋」という地名だったとされ、江戸時代より前に3つの民家があった事が由来だとする説があります。

江戸時代になると、山谷は、江戸と奥州(東北地方)をつなぐ、日光街道と奥州街道沿いの江戸から見て最初の宿場町である千住宿のすぐ南に位置する事から、当時から木賃宿(ドヤの原型とされる)が作られるようになったとされています。

江戸中期に入ると町の発展により、町人足役(ちょうにんそくやく。年貢を納める代わりに労役として町のインフラ整備や清掃、防火・防災などを行う人足)が必要となり、日雇いの労働者が山谷周辺に集住するようになったと伝わります。

一方で、幕府は治安維持など都市政策の一環として山谷地域に被差別部落の人々を集めて住まわせる方針を取り、山谷北部には罪人の処刑を行う小塚原刑場を置き、山谷に住む被差別部落の人々が処刑された罪人の遺体を片付ける仕事などを担当していたとされています。

山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史② 明治期から労働者の街の特色が強まった

出典:https://www.fukushizaidan.jp/

明治期に入ると、政府の治安維持と衛生管理を目的とした「宿屋営業取締規則」の制定などにより、市街地の外れの街道入口に位置する山谷には木賃宿街(ドヤ街の原型)が形成されるようになりました。

山谷地域の南側には吉原遊郭(現在の東京都台東区千束4丁目と3丁目の一部地域)が隣接しており、明治初期にはその客を送迎する人力車の車夫なども山谷の木賃宿を寝ぐらにしていたとされています。

そして、1896年(明治29年)には、山谷地域近く(東京都荒川区南千住4丁目)に、福島県富岡の「常磐炭田」で採掘された石炭を関東に東京に運び入れるための荷下ろし駅として「隅田橋駅」が設置され、山谷地域にはその荷下ろしのための日雇い労働者が各地から集まり木賃宿(ドヤ)に泊まり込みで働くようになり、日雇い労働者の町、すなわちドヤ街としての山谷が形成されていきました。

明治期に東北の炭鉱から石炭を集める貨物駅が付近に設けられ、積み卸しに当たる人々が集まった―。

明治期以降、山谷は関東を東北をつなぐ宿場町として旅行者や行商人、旅芸人が集まる側面と、車夫や土木労働者、遊女などが多く住む労働者の街としての側面を持ち、複合的にドヤ街として発展してきましたが、1923年(大正12年)の関東大震災によって山谷はほぼ全焼し、一時的にドヤ街(木賃宿街)は壊滅状態になっています。

しかし、労働者の街という特性もあっていち早く復興を遂げ、その他関東地域の被災地の復興の拠点として再び多くの労働者が集まりました。当時は木賃宿(簡易宿、ドヤ)は約100軒、日雇い労働者数は常時約5000名規模にまで拡大していた事が記録されています。

山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史③ 太平洋戦争と戦後復興期

東京大空襲後の聖天町付近の山谷通りの様子(空襲で家を失った家族が大八車に残された家財を載せ移動している)

昭和期に入り、日本が太平洋戦争へと進み始めてからも山谷は労働者の街、ドヤ街としての特色を強めていきましたが、1941年12月に太平洋戦争が始まり、軍部による労働統制が強まり、徴兵による労働力の不足から山谷の労働者も特別勤労報国隊(軍需工場や鉱山での無償労働を命じられた)に編成されるなどしています。

そして、1945年に太平洋戦争が日本の敗戦により終わると、東京大空襲などで焼け野原になっていた都内には被災者や戦地から戻った復員兵などが溢れ、上野の地下道や浅草公園、新橋駅などに行き場のない人々の吹き溜まりのようになって社会問題となりました。

これを問題視したGHQ(進駐軍)は、東京都に被災者対策を命じ、山谷地区に仮の宿泊施設の設置が進められました。

この宿泊施設群は戦後の復興に伴って発展し、現在の山谷の簡易宿泊所群(ドヤ街)の元となり、戦後復興期の労働者需要増加から、山谷には多くの労働者が集まり大規模なドヤ街を形成するに至りました。

山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史④ 高度成長期と暴動事件

昭和30年代後半の山谷通り(泪橋交差点から浅草方向を撮影したもの)

昭和30年代に入って日本が高度成長期を迎えると、国内での土木や建設、港湾荷役労働者の需要が高まり、山谷地区は全国でも有数の寄せ場(日雇いの求人業者と労働者が集まる場所)になりました。

1964年の東京オリンピック開催などもあり、山谷の労働者は戦後日本の重要な労働力として高度経済成長期を支えた存在でした。

昭和30年代には、日本経済の高度成長に伴って、土木・建築作業や港湾荷役

作業における労働需要が高まり、山谷地域は全国有数の「寄せ場」(日雇労働市

場)に成長しました。昭和39年の東京オリンピック開催に向けて進められた都

市基盤の建設・整備は、山谷地域の日雇労働者の力なくしてはあり得ませんでし

た。

東京オリンピック前年の昭和38年(1963年)10月の山谷の記録では、簡易宿所(ドヤ)が222軒、それに収容されていた労働者は約15000人とされ、これがドヤ街としての山谷の全盛期とされています。

山谷地区の暴動事件(山谷騒動)

出典:https://www.fukushizaidan.jp/

戦後復興と経済成長期の主張でもあった山谷のドヤ街ですが、一方で荒くれ者が集まっていた側面もあり、何度も大規模暴動事件が発生し「暴動の街」としても全国的に知られるようになりました。

記録によると、第1次山谷暴動事件は1959年8月22日に労働者が山谷の交番を襲撃しパトカーを袋叩きにした破壊した事件でした。

1960年1月1日には酔った労働者同士の喧嘩を仲裁に来た警察官の冷たい対応に労働者らが不満を募らせ500人ほどが集まり交番を包囲して投石などの暴動を引き起こしました。(第2次山谷暴動事件)この暴動事件をきっかけに山谷地区交番は4階建の巨大なものに作り替えられ「マンモス交番」の通称で知られるようになりました。

その後、1960年7月26日に数百人の労働者が山谷地区交番に投石をした第3次山谷暴動事件が発生。

そして、山谷地区最大の暴動事件となったのが1960年8月1日に発生した第4次山谷暴動事件でした。

この暴動事件は酔っ払いの労働者とドヤの管理人が喧嘩をし傷害の現行犯で逮捕された事が発端となりました。連行される際に労働者の怪我を警察官がやったものと勘違いをした他の労働者らが騒ぎ始め、約3000人規模の暴動へと発展。

マンモス交番が放火され、駆けつけた消防者が破壊されるなどの大規模暴動へと発展しました。警察側は機動隊と装甲車を出動させ、隊列を組んだ機動隊に労働者が投石するなどして未明まで騒動が続き、警察官28人、消防隊員15人が重軽傷、労働者側も10人ほどが重軽傷を負う事態となりました。労働者らは10人〜13人が公務執行妨害や傷害、暴行、放火などで現行犯逮捕されています。

その後も、数日にわたって数千人規模の暴動は続き、この暴動事件により山谷は「暴動の街」として全国的に知れ渡る事となりました。

ある意味で、当時の山谷地区のエネルギーの大きさを示す事件だと言えるでしょう。

山谷地区(ドヤ街)の昔と歴史⑤ 70年代から80年代にかけて事件が頻発

出典:https://www.labornetjp2.org/

1970年代〜1980年代にかけて、ドルショックやオイルショックの影響で高度経済成長期は終わりを告げ、山谷地区でも労働需要激減。その影響で山谷の労働者団体が行政側への要求や抗議を発端とした事件や、当時同地域の利権に食い込んでいた暴力団組織が絡んだ事件が頻発しました。

1970年12月15日には、全国港湾労働者組合山谷分会のメンバーが年末年始の住居対策を東京都民政局に訴えるも拒否されたため、都庁のガラスを割って建物内に侵入し知事秘書室で抗議の座り込みを続けていたところを逮捕される事件が起きています。

1974年1月5日には、仕事を得られなかった労働者136名が台東区役所へ押しかけて生活保護支給を強行に要求し4日分の即日支給を勝ち取る事案が発生。これを知り、連日400人近い労働者が区役所に詰め掛けて生活保護を求める騒動となるも区はそれに応じませんでした。

1980年代には、博徒系暴力団の日本国粋会金町一家による労働者からの搾取に反発する労働者団体(悪質業者追放現場闘争委員会やその後身である山谷争議団など)との対立が深まり、死者も出るほどの壮絶な抗争が起こりました。これは「金町戦」、「金町戦争」などと呼ばれています。

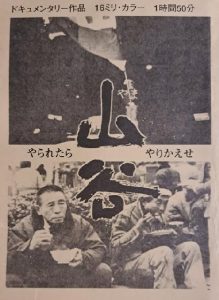

1985年にはこの山谷の労働者団体と暴力団の抗争を描いた「山谷─やられたらやりかえせ」が発表されましたが、金町一家により同映画の共同監督の佐藤満夫と山岡強一の2人が路上で殺害される事件にまで発展しました。

このように荒くれた歴史を歩んできた山谷地区でしたが、血気盛んな労働者達も年齢を重ねるにつれて落ち着いており、現在は山谷地域全体の治安も落ち着いています。

山谷地区(ドヤ街)は現在は治安が安定してきており女性の宿泊なども可能

昔は「暴動の街」、「東京のスラム街」などと呼ばれ、暴動や抗争などの荒くれた歴史も持つ都内でも最も治安の悪い危険な地域というイメージが強かった山谷地区ですが、現在は当時の労働者達の高齢化や暴力団勢力の衰退などもあって治安は安定しているとされています。

ただ、山谷地区の中でも清川や日本堤など泪橋交差点の南方面は昼間から酔っ払いが路上で寝ていたり、宴会をしていたりするために若干治安が悪い印象があるという声もあるようです。

一方で、泪橋交差点北の南千住や三ノ輪橋周辺地域は治安が悪いという事はなく、女性が1人で住んだり、夜に街を歩いたりしても比較的安全ではないかという意見が多いようです。

また、山谷では東京オリンピック(1964年時)の前年の1963年に山谷の女性や子供達の環境が国際的にみて最悪だという事で行政が女性や子供達を新たに建設した都営住宅に移住させる計画を進め、以来、山谷には女性や子供の住人がほとんどいなくなったという歴史がありました。

そのため、現在も山谷には女性が1人で住んでいるケースはほぼ皆無となっているという事ですが、治安の落ち着きとともに雰囲気が変化しており、近年は女性が住めるような賃貸住宅やマンションや、女性が1人で宿泊しても安全なビジネスホテル風に改装した宿泊施設も増えているという事です。(ただし、一般的な山谷の簡易宿泊施設よりは宿泊料が若干高い)

ここ数年は、1人で山谷地区を訪れて治安などを検証する女性YouTuberも注目されており、2025年に箕輪厚介さんとの不倫で話題になったYouTuberのいけちゃんも2024年に山谷地区を訪れリポートしていました。

山谷地区(ドヤ街)の現在① ホームレスは減少傾向も高齢化等の課題多数

出典:https://livedoor.blogimg.jp/

山谷地区の現在の状況についてももう少し詳しく紹介していきます。

昔は日雇い労働者の街であった山谷地区ですが、バブルの崩壊後、仕事を失った労働者達がドヤの宿泊費を支払えなくなりホームレスが急増した事が社会問題になりました。

ただその後、行政や福祉団体の支援などにより現在はホームレスは減少傾向にあるという事です。2020年の調査データではホームレス数は約110名とされています。また、ホームレスの約90パーセントが60歳以上とされ、ホームレス生活が3年以上続いている方が60パーセントを超えるなど依然として多くの課題が残されているという事です。

また、ホームレスではなくともドヤ街(宿泊施設ながらほとんどの方が1年以上継続して宿泊しており、実質的に居住地となっている)や福祉施設に居住する方も高齢で身寄りのない方が多いという問題があり、そうした方々の支援も行政の課題となっているようです。

-

山谷地区(ドヤ街)の現在② 労働者の街から生活保護受給者の街へと変化

出典:https://reform-pikaichi.com/

かつては「日雇い労働者の街」と呼ばれ、現在でも「日本三大ドヤ街」として知られている山谷地区ですが、現在は労働者の街という雰囲気からから生活保護受給の高齢者や何らかの支援が必要な高齢者が多数居住する「福祉の街」へと変化しているとされています。

山谷の象徴とも言える「ドヤ街」も現在は大きく変化していて、ドヤ(簡易宿泊施設)自体の数が減り、これまでの山谷のイメージとはかけ離れたオシャレな作りのマンションが増えているという事で、山谷という街自体の雰囲気が現在は大きく変わってきているようです。

一方で、現在も当時の日雇い労働者達が住む街である事に変わりはありませんが、ドヤに住んでいる方々のうち約90パーセントが生活保護を受給しているというデータも発表されています。山谷地区では地域全体の生活保護受給率が、東京都全体の生活保護受給率の平均を大きく上回っている事もわかっています。

東京都福祉局の山谷対策本部が作成した2023年度から2025年度の「東京都山谷対策総合事業計画」によると、昔には1万5000人ほどいたドヤ(簡易宿泊所)の住人は2021年度の時点で約3000人にまで減少しており、ドヤの数自体も128軒(従来型115軒、ビジネスや観光向けが13軒)にまで減少しているとしています。

そして、ドヤに宿泊(実質居住)する住民のうち日雇い労働者の割合は2.6パーセントほどであり、住民の9割超が生活保護受給者であり、その平均年齢は67.5歳で、70歳以上が5割を超えており、高齢化率が7割近くに及んでいるという事です。

まとめ

今回は、大阪の西成や横浜の寿町と並び「日本三大ドヤ街」の1つとして知られる、東京都台東区北東部と荒川区南千住地域一帯に位置するドヤ街「山谷地区」についてまとめていました。

東京都内のドヤ街である山谷地区がどこかですが、現在の東京都台東区の清川1丁目・2丁目、東浅草2丁目、日本堤1丁目・2丁目、橋場2丁目、東京都荒川区の南千住1丁目・2丁目・3丁目・5丁目・7丁目が山谷地区に該当する地域です。

山谷地区の最寄駅は、東京メトロの「南千住駅」と、都電荒川線の「三ノ輪橋駅」です。

山谷地区の昔の歴史ですが、江戸時代以前は3軒の民家の集落があった事から「三家」、「三屋」と呼ばれていたとされ、それが日光街道のはじめにある宿場町として栄え、次第に肉体労働を生業とする人々が集い、現在のドヤ街の原型となる木賃宿が作られたとされています。

その後、太平洋戦争後の復興期や高度経済成長期を経て、日雇い労働者の街として発展し、全盛期には1万5000人もの日雇い労働者が集っていたと言われています。

この当時は血の気の多い日雇い労働者が集まっていた事もあり、暴動や抗争事件が頻発するなど極めて治安の悪い地域として知られていました。

しかし、バブル崩壊後に仕事が急減し、ホームレスが急増して社会問題になりました。現在は行政や福祉団体の支援もあり、ホームレスの数自体は減少傾向にあるとの事ですが、住民の生活保護受給率が9割を超え高齢化も進むなど、多くの課題があるという事です。

現在の山谷地区は、かつてのように治安が極めて悪いという地域ではなくなっており、女性が1人で宿泊しても安全な宿泊施設や、綺麗なマンションなども増えているという事です。